Le Bassin houiller de Kenadsa-Colomb-Bechar

Isolée pendant la guerre par suite

de la réduction des moyens de transports, coupée de la Métropole

en 1942 et privée du bénéfice de ses importations,

l'Algérie, pays agricole, peu industrialisé et mal équipé,

a connu une situation critique dès le début des hostilités.

Tournant résolument ses activités vers les possibilités

locales l'Administration Algérienne s'est alors efforcée

d'intensifier l'exploitation des richesses naturelles du pays et particulièrement

l'extraction de la houille, matière première indispensable

à toute économie.,

C'est ainsi que le bassin houiller de Kénadsa-Colomb-Béchar

a, depuis 1939 décuplé sa production et fournit actuellement

le tiers environ de la consommation totale, en charbon, de l'Algérie.

SITUATION ET STRATIGRAPHIE DU BASSIN HOUILLER DE KENADSA.

D'assez nombreux gisements de houille et

de lignite localisés dans le département d'Oran ont été

découverts à différentes époques. Mais seul

le bassin de Kénadsa est assez important pour permettre une exploitation

; car si le terrain houiller productif est actuellement reconnu par les

travaux des géologues depuis la frontière algéro-marocaine

jusqu'au Fezzan, ce n'est que dans cette région de Kénadsa

Colomb-Béchar que des couches exploitables ont été

identifiées.

Mais si elles sont exploitables, elles sont cependant peu épaisses.

Il n'est pas possible de comparer ces bassins aux bassins allemands, polonais,

anglais ou américains. Il faut donc admettre, dans l'état

actuel de nos connaissances, que l'Algérie n'est pas un pays riche

en charbon.

Située sur le versant méridional de l'Atlas présaharien,

la région de Colomb-Béchar encadrée par le Djebel

Antar au Nord, par le Djebel Béchar au Sud, se prolonge uniformément

à l'Ouest et au Sud- Ouest vers Kenadsa et la large vallée

du Guir et de ses affluents.

Les terrains, carbonifères à la base, sont d'origine marine,

calcaires récifPux et dolomies constituant le Djebel Antar et le

Djebel Béchar. Des horizons de grès continentaux les surmontent

et deviennent de plus en plus importants aux dépens des formations

marines au fui. et à mesure que l'on s'élève dans

la série stratigraphique.

La flore et la faune fossiles recueillies sont assez riches pour démontrer

que le régime continental, avec ses forêts houillères

s'établit définitivement au Westphalien (Moscovien).

Au Sud de la Zaouia de Kénadsa, dans une longue tranchée

presque normale à la direction des assises, apparaissent plusieurs

vénules de houille dont l'épaisseur varie de 4 à

5 cm., à 45 cm. de puissance réduite. Le pendage des couches

est ici de 23° environ.

Ces couches se retrouvent en affleurement à une quinzaine de kilomètres

avec un pendange de 33° et sont exploitées à Béchar-Djedid

entre Kénadsa et Colomb-Béchar.

Des prospections assez récentes ont permis de constater que les

couches réapparaissent à 50 kms vers le sud dans le bassin

de Sfaïa ; leur puissance y est analogue à celles de Kénadsa,

mais leur pendage est de l'ordre de 10°. Il n'est d'ailleurs pas certain

qu'on se trouve en présence des mêmes couches que dans le

bassin actuellement exploité.

HISTORIQUE DE L'EXPLOITATION.

Les premiers travaux de reconnaissance consistèrent

en saignées transversales de quelques mètres de longueur

qui, sous le manteau sablonneux entamèrent légèrement

la houille et les argiles schisteuses dans lesquelles elle est encaissée.

Une seule couche fut ainsi mise en exploitation en 1917, période

à laquelle la concession de ce gisement fut accordée à

l'Administration des Chemins de fer Algériens de l'Etat.

Dès fin 1939, les Chemins de fer Algériens, conseillés

par un ingénieur du Service des Mines, M. Colot, entreprirent une

prospection systématique du bassin carbonifère de Colomb-Béchar-Kénadsa.

Ces recherches provoquèrent la découverte de plusieurs couches

,affleurant sous une épaisseur faible de terrains récents

(reg). Ces-prières recherches ayant montré l'exploitabilité

de ces veines et l'Algérie ayant un besoin pressant de charbon,

il fut décidé, dès 1941, de continuer les recherches

par des sondages, et en même temps de foncer un premier siège

d'extraction.

En 1942, l'exploitation des veines affleurant à Béchar Djedid

fut entreprise et assurée en régie, pour le compte de l'Algérie,

par la société " La Régie des Charbonnages de

Colomb-Béchar ".

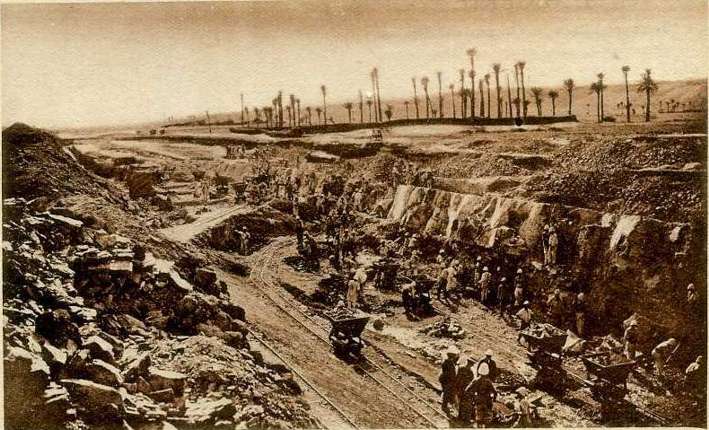

Algérie Centenaire en 1930 . KENADSA . Houillière . Tranchée d'Exploitation . |

En 1943 enfin, Kenadsa passe sous le contrôle

de la même société ; et, depuis cette date, l'ensemble

Kenadsa-Béchar-Djedid étroitement liés par des intérêts

économiques et sociaux jouit d'une unité de Direction et

d'Administration indispensable à la bonne marche de l'exploitation.

L'INSTALLATION ACTUELLE.

Les

sièges.

6 sièges fonctionnent actuellement (2 à Béchar-Djedid,

4 à Kénadsa). Chacun d'eux est desservi pa. une descenderie

à partir de laquelle des allongements découpent la couche

en étages de 50 à 60 mètres de relevée. Les

panneaux sont abattus par tailles chassantes.

Les descenderies qui suivent la pente des couches mesurent, suivant les

sièges, de 250 m. (BécharDjédid) à 600 m.

(Kénadsa)o

Les

Centrales thermiques.

L'électrification des sièges de Kénadsa fut réalisées

progressivement par les Chemins de fer Algériens qui montèrent

successivement 2 centrales.

La plus ancienne, qui est une centrale à vapeur, possède

2 machines alternatives totalisant une puissance de 450 kw. Elle est appelée

à disparaître prochainement.

En 1941, en vue d'assurer la production du courant nécessaire à

l'accroissement de la production, les Chemins de fer Algériens

acquirent de l'Office Chérifien des Phosphates 4 groupes à

gaz pauvre de 200 kw chacun. En outre, ils prélevèrent dans

leurs ateliers 2 groupes Diesels de 200 CV.

Mais tous ces moyens étant encore insuffisants et surtout peu rentables,

la construction d'une centrale thermique plus moderne et susceptible d'extension

fut décidée dans le courant de l'année 1941. Les

études furent poussées très rapidement et aboutirent

à l'achat, au transfert et à l'installation, dans un bâtiment

construit de toutes pièces, de 2 turbos alternateurs de 1.000 kw.

et de 2 chaudières en provenance de la centrale de Bône de

la Compagnie du Bourbonnais.

Malgré les difficultés de l'éloignement, du climat

et de la guerre, les chemins de fer algériens, sous l'impulsion

de leur Directeur Ardoin et de leur sous-directeur Ducluzeau, réussirent

le tour de force de faire tourner ces 2 groupes exactement 6 mois jour

par jour après le premier coup de pioche.

Par la suite, la Régie des charbonnages de Colomb-Béchar,

qui avait repris l'exploitation de la centrale, augmenta en pleine guerre

la puissance de cette centrale par l'utilisation de 2 groupes turbo alternateur,

l'un de 600 kw d'abord, l'autre de 3.000 kw. ensuite, avec les chaudières

correspondantes.

Malgré les difficultés innombrables dûes aux hostilitése,

cette Centrale a permis d'assurer la productio du courant nécessaire

à l'extraction. Baptisée : Centrale Pruvost-Gazagne du nom

des ingénieurs des Chemins de fer Algériens qui en avaient

conduits les travaux de génie civil et les travaux d'installation

électrique, elle fournit actuellement la plus grande partie du

courant nécessaire à la Houillère avec 23.000 kw.

par jour environ pour une consommation journalière de 30 à

25 T. de charbon local et de 100 T. d'eau.

Les 3 groupes de 600 - 1000 - 300 kw. actuellement existants vont être

renforcés dans un avenir prochain par le montage de 2 nouveaux

groupes de 2.000 kw. acquis en France par les Chemins de fer algériens

avant la coupure de novembre 1942, ce qui permettra, en dehors de l'alimentation

de la mine, d'assurer à l'agglomération de Colomb-Béchar

la fourniture de courant électrique.

Le

traitement du charbon extrait.

L'extraction par les descenderies se fait à l'aide de treuils électrique.

A l'extérieur de la mine, le charbon est classé en gros

et tout venant. Le gros est chargé directement sur les wagons des

chemins de fer après deschistage à la main, ainsi que le

tout venant des sièges de Béchar-Djédid.

Le centre de Kénadsa possédant un lavoir, l'enrichessement

du charbon peut être poussé beaucoup plus loin.

Le charbon extrait de la mine est remonté dans les wagonnets, et

passé sur un crible à barreaux fixes à l'écartement

de 40 m/m, dont le refus donne les gaillettes marchandes, après

élimination des schistes qu'il contient. Le produit du criblage

(0 à 40 m/m) est envoyé dans des wagonnets au lavoir où

s'effectue le lavage et la séparation en noisettes (8 à

40 m/m), fines (1 à 8 m/m) et schlamms (0 à 2 m/m).

Une installation d'agglomérés a existé autrefois

à Kénadsa. Elle a été démontée

et actuellement une grosse partie de la production de fines est envoyée

à Djérada (Maroc) où mélangée dans

la proportion voulue avec les fines anthraciteuses de cette mine, elle

forme des briquettes chemins de fer d'une excellente qualité.

Aérage

de la mine.

Jusqu'à ce jour, il n'a jamais été constaté

la présence de grisou ; il a donc été possible d'utiliser

pour l'éclairage des ouvriers des lampes à carbure. Néanmoins

une certaine quantité de lampes électriques à accumulateurs

a été mise en service et il est vraisemblable que l'emploi

en sera étendu.

La mine étant très humide, le danger de poussière

ne paraît pas devoir exister.

QUALITES DU CHARBON DE KENADSA.

Le charbon extrait est susceptible de fournir du coke métallurgique

de qualité moyenne. Il peut être employé dans les

usines à gaz, sa teneur en matières volatiles étant

de 24 % environ ; mais son rendement est moins bon que celui des charbons

anglais. Il convient bien au chauffage des locomotives et des foyers industriels

et domestiques. Son pouvoir calorifique atteint 7.500 calories, mais ses

cendres sont assez fusibles et sa teneur en soufre un peu élevée

(3 % environ).

UTILISATEURS DU CHARBON ALGERIEN.

L'appoint fourni à l'économie algérienne par les

charbonnages de Kénadsa est appréciables. Les différentes

catégories de produits vont suivant leurs qualités à

des utilisateurs différents.

| Au-dessus de 40 mm - gros et gaillettes | chemins de fer distilleries |

| de 8 à 40 mm - noisettes | chemins de fer forges |

| de 0,5 à 8 mm - fines | agglomérés Djérada

chemins de fer centrales électriques usines à gaz |

| au-dessous de 0,5 - schlamms | usines à gaz briqueteries |

LA PRODUCTION.

Le tonnage brut exploitable, dans l'état actuel des travaux est

de 2.500.000 tonnes dans la région de Kénadsa et de 1.000.000

tonnes dans celle de Béchar-Djédid.

Les réserves du bassin, dans l'état actuel des reconnaissances

peuvent être estimées sans exagération à 100

millions de tonnes.

Le bassin est exploité depuis 1918.

Avec quelques fluctuations dues aux conditions économiques du moment,

la production annuelle a varié de 4.250 tonnes en 1918 à

66.000 en 1940. L'essor de l'exploitation depuis les hostilités

ne fait que s'accentuer et la production moyenne mensuelle atteint actuellement

20.000 tonnes ( soit 240.000 tonnes par an).

Les besoins de l'économie algérienne étant de l'ordre

de 800.000 tonnes par an environ, le bassin de Kénadsa Béchar-Djédid

fournit donc le tiers de la consommation totale de l'Algérie.

ECOULEMENT DE LA PRODUCTION.

Sur les 20.000 tonnes extraites mensuellement, 4.000 sont consommées

sur place ou constituent les déchets de lavoir, et 16.000 sont

acheminées par voie ferrée vers leur point de consommation.

La voie métrique qui relie le bassin à Perrégaux,

Arzew et Oran assurait avec plus ou moins de difficultés jusqu'en

1942 l'écoulement de la totalité de la production. Actuellement

3 à 4.000 tonnes seulement sont acheminées par cette voie.

Le rcstc de la production emprunte la voie normale du Méditerranée-Niger

dont le tronçon qui raccorde Kénadsa et Colomb-Béchar

à Oujda et au port de Nemours fut inauguré en 1942.

LE PERSONNEL.

Le total du personnel au jour et au fond est passé de 212 en 192?

à 5.100 en 1946.

Composé en majorité de musulmans (4.400), ce personnel comprend

égalernent 700 européens, l'ensemble étant logé

dans les maisons de la mine.

Les ouvriers musulmans se répartissent de la manière suivante

: 2.500 recrutés sur place. - 700 kabyles - 1.300 marocains

La répartition au fond et au jour varie suivant l'activité

du moment qui se porte soit sur les travaux préparatoires, sur

les traçages et sur l'équipement de jour, soit sur l'extraction

proprement dite.

Les gains journaliers moyens actuels sont :

- mineurs à la tâche : 208 fr. ;

- ouvriers fond à la journée (toutes catégories)

: 150 fr. ;

- ouvriers jour (moyenne - toutes catégories) : 153 fr.

LE RENDEMENT.

Tous les ouvriers fournissent 8 heures de travail par jour. Le rendement

du fond est actuellement de 450 k. par homme et par jour et on espère

atteindre 500 k. avant la fin de l'année.

Le rendement total (fond-jour) qui était de 160 k. en 1944 est

passé à 210 k. en 1945 et à 250 k. en 1946.

Ces rendements relativement faibles sont la conséquence directe

de la faible épaisseur des couches exploitées (45 cm. au

maximum) et de l'extension des travaux préparatoires aux dépens

des travaux d'abatage.

FINANCEMENT - VALEUR MARCHANDE DES PRODUITS EXTRAITS.

La Régie des Charbonnages qui exploite le gisement est une société

à responsabilité limitée au capital de 10 millions

de francs. Pour assurer la trésorerie courante le Gouvernement

Général a accordé à la Régie une avance

sur le Trésor de 130 millions de francs portant intérêt

de 1 %. Il lui a en outre accordé une lettre d'agrément

lui permettant de se procurer auprès des Banques 50 millions de

francs.

La Régie reçoit du Gouvernement Général une

rémunération fixe à la tonne extraite et une rémunération

variable en fonction des résultats obtenus.

L'exploitation est actuellement déficitaire, le déficit

d'exploitation étant remboursé suivant production des comptes

mensuels.

Le déficit tient principalement à deux raisons; la première

serait que l'exploitation n'est encore que dans un stade préparatoire,

ce qui diminue les rendements et par conséquent augmente le prix

de revient, la seconde est que les prix de vente des charbons sont imposés

et établis à une valeur beaucoup trop faible, compte tenu

de leur qualité et sont loin d'être en harmonie avec les

prix des charbons étrangers rendus dans les ports nord-africains.

VUES D'AVENIR.

En dehors des perspectives d'exploitation du bassin de Sfaia qui ne pourra

être réalisée que dans un avenir assez lointain, la

production de Kénadsa pourra être intensifié par la

création de nouveaux sièges dont 4 sont actuellement en

préparation.

L'application des techniques modernes de gazéification, qui pourra

être envisagée dans les prochaines années en réduisant

de 60 à 80 % les frais d'exploitation, résoudrait le problème

posé par les difficultés actuelles.

Provoquer la combustion des couches de houille sur place, transformer

l'exploitation en un immense gazogène, recueillir et transformer

en énergie électrique les gaz dégagés, tel

est le principe de la gazéification, particulièrement avantageuse

pour l'exploitation des couches de charbon de faible épaisseur,

du type de celles de Kénadsa.

Projets à longue échéance certes, mais hardis et

susceptibles de doter l'Algérie, ou tout au moins le département

d'Oran, d'une quantité d'énergie suffisante pour entretenir

)es industries en voie de création dans la région.

Minime et négligeable, si on la compare à celle de la France

et des pays producteurs, la petite production actuelle de Kenadsa représente

cependant une réalisation dont l'Algérie peut s'enorgueillir.

Situé dans une région au climat extrêmement pénible

où le problème de l'eau se pose d'une façon impérieuse,

ne possédant que des couches de faibles épaisseurs qui rendent

le travail onéreux et difficile, équipé en majeure

partie depuis le début des hostilités dans des conditions

précaires, le bassin houiller de Kénadsa stigmatise la volonté

de l'Algérie de devenir un pays moderne industrialisé et

une province française digne de ce nom.