La Coopérative d'exploitation agricole d'Aïn-Kermès

Depuis la promulgation de la loi du 8 juillet

1901 qui instituait le crédit agricole par la création de

Caisses régionales, et plus spécialement depuis l'intervention

de la loi du 26 février 1909 dotant les coopératives agricoles

d'un statut, puis du décret du 26 novembre 1926, la coopération

agricole a gagné progressivement en Algérie tous les secteurs

où s'exerçait uniquement l'entreprise individuelle. Coopératives

d'achat, de vente, de transformation, de consommation d'abord, puis coopératives

de travaux en commun, battages, labours, transports ont associé.

dans un but limité à leur objet, tous les hommes qui avaient

compris ce que leur intérêt personnel trouverait de profit

en remplaçant l'acte individuel par le même acte collectif.

Synthèse de toutes les autres formes de coopération, la

coopérative agricole d'exploitation en commun exige l'abandon total

de l'initiative individuelle et l'acceptation d'uni discipline sévère,

conditions particulièrement dures pour les agriculteurs dont l'individualisme

traditionnel est bien connu. Il était donc normal qu'ici, comme

dans les autres pays où elle a été tentée,

cette formule s'imposât la dernière. Elle vient d'être

mise en application en Algérie : la coopérative d'exploitation

agricole d'Aïn-Kermès a été créée

le 4 mai 1945, dans des conditions telles qu'elle doit prendre valeur

d'exemple pour toutes les régions agricoles particulièrement

déshéritées de l'Algérie.

LE CENTRE D'AIN-KERMES.

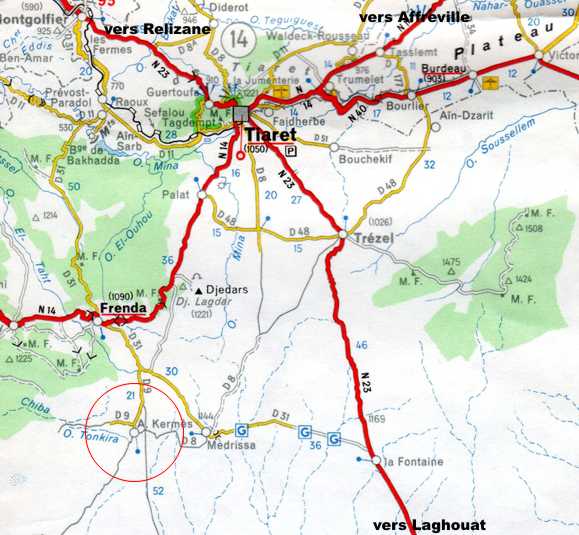

Pour situer Ain-Kermes (carte routière Michelin Algérie-Tunisie) |

Situé dans la Commune mixte de Djebel-Nador,

à 25 km. au Sud de Frenda et à la limite des régions

semi-désertiques qui entourent le chot Ech-Chergui, le centre d'Aïn-Kermès

est doublement désavantagé par sa pluviométrie insuffisante

et par son climat continental. En effet, tandis que les gelées

printanières fréquentes compromettent très souvent

les récoltes, la pluviométrie moyenne atteint à peine

350 mm.. alors qu'il est admis qu'au-dessous de 400 mètres la culture

du blé n'est plus rentable.

C'est en 1925 que le centre fut créé, en même temps

que ceux de Médrissa (légèrement à l'Est)

et d'El-Ousseuk (au Sud). Les résultats furent désastreux.

Le dernier centre dut être abandonné et les colons recasés

dans des régions plus hospitalières. La grande majorité

des propriétaires des deux autres centres, sans toutefois être

contraints à l'abandon de leurs terres, durent être consolidés

en 1935.

Cette opération, heureusement accompagnée de la création

de l'Office du Blé et du maintien de tarifs protecteurs, avait

permis aux séquestres de ces colons de relever petit à petit

leur situation pie l'excellente année agricole de 1939 contribua

fortement à améliorer.

La guerre, avec ses deux mobilisations successives, la sécheresse

persistante des années 1942, 43, 44, l'année calamiteuse

1945 où l'on ne moissonna même pas à Aïn-Kermès,

annulèrent le redressement amorcé ainsi. Le cheptel, décimé

par l'absence totale de pâturages, ne laissait aucun espoir de reconstitution

pour l'avenir, étant donné les faibles disponibilités

financières de ses propriétaires qui se trouvaient encore

souvent sous séquestre.

La situation était telle que, découragés, la plu

part des colons de la région envisageaient de quitter ce centre

" déshérité " pour chercher plus au Nord

du travail mercenaire

REMÈDES A LA SITUATION.

La solution du problème ainsi posé ne pouvait être

recherchée que dans des moyens de production meilleurs et par une

réduction des frais généraux de chaque entreprise.

Renouvellement

de la production.

Sur les terres légères au régime pluviométrique

insuffisant de la région d'Aïn-Kermès, la production

des céréales nécessitait une transformation complète

des méthodes de culture et l'achat d'un matériel mécanique

important. De plus, il fallait utiliser rationnellement les terres, n'ensemencer

que les parcelles susceptibles d'un rendement suffisant et réserver

les terres inférieures à l'élevage qui, pour le moment,

n'est dans la région qu'à l'état embryonnaire, car

les méthodes employées étaient archaïques et

ne préservaient nullement les troupeaux contre les rigueurs de

l'hiver et les grandes hécatombes des années de sécheresse

où les pâturages naturels disparaissent.

Colons européens et, à plus forte raison, colons musulmans,

ne disposant d'aucun capital leur permettant d'entreprendre sur des bases

solides un élevage intéressant, se contentaient de confier

leurs troupeaux à un berger indigène en lui demandant de

bien vouloir rapporter les produits.

Il fallait, en un mot, réorganiser les méthodes d'élevage

et surtout améliorer les conditions de l'élevage intensif

qui pouvait devenir, dans la région, une source de richesse complémentaire

de celle offerte par la culture des céréales.

Mais l'amélioration du troupeau serait sans effets appréciables

si elle n'était accompagnée de celle de sa commercialisation.

Les difficultés de transport créées par la guerre

risquant de faire perdre pendant le transport des produits le bénéfice

d'un élevage rationnel, la création d'un abattoir moderne

et d'une usine frigorifique ont été prévues à

Tiaret.

Toutes ces considérations ont conduit à l'idée de

la fondation d'une coopérative d'exploitation agricole comprenant

deux secteurs : élevage et céréaliculture.

Cette formule de coopération, grâce à l'abondance

de son personnel, pouvait seule permettre un rendement acceptable, de

loin supérieur à celui que peut espérer le colon

isolé, handicapé par le manque d'argent et de main-d'œuvre.

NAISSANCE DE LA COOPÉRATIVE.

Dès 1944, M. Courjon, directeur de la Caisse régionale de

Tiaret, entreprit une campagne afin de faire connaître les avantages

d'une coopérative d'exploitation agricole dans ces régions

difficiles : articles dans les journaux locaux, conférences dans

les centres ruraux, préparèrent l'opinion publique, et amenèrent

petit à petit les colons à la conviction que cette formule

était pour eux le seul moyen de se tirer de cette situation quasi

désespérée.

C'est ici qu'il convient de signaler le rôle prépondérant

joué par M. Urbain Varvat, colon de la région et homme d'expérience

qui s'était mieux adapté aux conditions particulières

du pays. Avec un désintéressement total, ses moyens matériels,

capitaux, bâtiments, cheptel, engins agricoles furent mis à

la disposition de tous ceux qui accepteraient de faire partie d'une collectivité

et de rester à Aïn-Kermès.

C'est dans ces conditions que la coopérative d'exploitation agricole

d'Aïn-Kermès a été créée. Le concours

de la Caisse de crédit agricole de Tiaret et de son directeur,

M. Courjon, lui a permis de baser son activité sur des statuts

administratifs et techniques, à la mise au point desquels le Service

des Affaires professionnelles et sociales de la Direction de l'Agriculture

du Gouvernement général a collaboré.

PRINCIPES ORGANIQUES.

La coopérative ne groupe que des agriculteurs exploitants qui résident

dans la circonscription. Elle constitue un domaine important à

direction unique, utilisant les méthodes les plus modernes. Chaque

adhérent apporte, pour une période de 6 ans au minimum,

la totalité des terres lui appartenant ou, dans le cas des fermiers,

de celles dont il a la jouissance.

En contrepartie de son apport " terre ", l'adhérent perçoit

une indemnité annuelle dont le montant est fixé par le conseil

d'administration qui, chaque année, propose à l'assemblée

générale le taux à appliquer. Indépendamment

de la question " terre ", il vend à la coopérative

son cheptel mort et vif inutilisable.

Afin d'éviter que certains propriétaires, voyant entrer

en coopération leur locataire ne soient tentés en fin de

bail de se substituer à lui comme adhérent, des conditions

de profession, de travail et de présence sont imposées :

--- tout sociétaire doit être agriculteur et membre d'un

syndicat agricole ;

--- il habite dans la circonscription de la société ;

--- il doit fournir à cette société un certain nombre

de journées de travail rémunérées et fixées

par le conseil d'administration.

Chaque adhérent, en tant que travailleur appointé, est placé

sous l'autorité du directeur et ne peut donner des ordres au personnel

qu'avec son approbation.

Le capital initial a été créé au moyen de

parts souscrites par les sociétaires à raison d'une part

de 1.000 francs par hectare engagé. Ce capital est susceptible

d'augmentation, soit au moyen de l'adjonction de nouveaux membres, soit

au moyen de la souscription de nouvelles parts faites par les sociétaires.

Il peut diminuer par suite de démission, exclusion, décès,

interdiction, faillite ou déconfiture d'associés.

En fin d'exercice, le montant de la vente des récoltes, déduction

faite des frais généraux (location des terres, salaires,

approvisionnements utilisés, etc.), des amortissements du matériel

et des réserves diverses est partagé au prorata des journées

de travail fournies par chaque adhérent, les journées exonérées

dont ont pu bénéficier quelques-uns d'entre eux comptant

dans le calcul de la répartition des bénéfices. Le

revenu total annuel de chaque sociétaire est donc la somme :

--- du prix de la location de ses terres (qu'il reverse lui-même

à son propriétaire s'il n'est que locataire) ;

--- du prix de ses journées de travail ;

--- et de sa part des bénéfices calculée suivant

ses journées de travail.

DÉMARRAGE DE LA COOPÉRATIVE.

Le 4 mai 1945, la société coopérative fut créée.

Elle groupait seulement 6 adhérents. Dès le 7 du même

mois, 16 nouveaux sociétaires se joignirent à eux. Sur ces

22 adhérents, 13 au moins se trouvaient, au mois de septembre 1945,

dans l'impossibilité absolue de cultiver leurs terres. Cette année-là,

par suite de la sécheresse, ils n'avaient même pas récolté

leur semence et leur cheptel vif était anéanti. Grâce

au matériel mécanique assez important que M. Varvat mit

avec le plus profond désintéressement à la disposition

de la société, les travaux purent être entrepris aussitôt

après les moissons de 1945.

FORMATION DU CAPITAL ET FINANCEMENT DE L'EXPLOITATION.

La Caisse régionale de Tiaret apporta toute son aide aux coopérateurs

pour la formation du capital et le financement de l'exploitation. Des

prêts à moyen terme furent consentis à certains d'entre

eux pour leur permettre de souscrire leurs parts sociales avec la garantie

de la coopérative.

Ainsi fut constitué, en 1945, un capital de 3.300.000 francs correspondant

aux 3.300 hectares engagés par les 22 sociétaires.

Dès 1947, la plupart des emprunteurs sont en mesure de rembourser

intégralement les avances à moyen terme et la société

qui démarra avec un passif considérable, après paiement

de ses dettes, de ses frais généraux et de son matériel

neuf, a déjà réalisé un bénéfice

important.

FONCTIONNEMENT DE LA COOPÉRATIVE.

Une assemblée générale désigne, chaque année,

une " Commission des travaux " composée de 4 à

7 membres, chargée d'établir le plan d'assolement, d'orienter

le système de culture, de dresser le programme des améliorations,

des achats de l'équipement dans les limites budgétaires

arrêtées par le conseil d'administration.

Le travail est réparti entre les adhérents suivant leur

spécialité (magasiniers, conducteurs de tracteurs, mécaniciens,

bergers, etc...).

Le nombre des sociétaires n'étant pas suffisant pour permettre

l'accomplissement de toutes les tâches, la coopérative emploie

des ouvriers permanents recrutés sur place. Placés sous

l'autorité du directeur, ces ouvriers sont mis par lui à

la disposition des adhérents. L'autorité du directeur est

complète sur tout ce qui concerne la coopérative ; l'adhérent,

qui est tenu d'exécuter ses journées de travail, ne jouit

d'autres droits, vis-à-vis de lui, que de ceux d'un ouvrier plus

ou moins spécialisé.

A la fin de chaque exercice, l'assemblée générale

prend connaissance des comptes arrêtés par le conseil d'administration.

Les recettes proviennent de la vente de tous les produits : les dépenses

comprennent les frais généraux ordinaires : salaires des

ouvriers, semences, engrais, réparations, etc..., les amortissements

et les réserves. Ceci prélevé, la répartition

s'effectue comme il a été dit plus haut.

INSTALLATIONS DE L'EXPLOITATION.

Sur un petit tertre, la ferme coopérative domine l'immense étendue

des terres mises en commun par les colons d'Aïn-Kermès. Elle

a été aménagée dans la propriété

la plus centrale. A l'origine, les corps de bâtiments comprenaient

seulement une ferme concédée par un propriétaire

parti en France. En deux ans, et de leurs propres mains, les adhérents

et leurs enfants ont érigé des ateliers de réparations,

des entrepôts pour les céréales, des écuries,

des bergeries et porcheries modèles, une station de désinfection

des moutons, un immense hangar couvert destiné à abriter

le matériel contre les intempéries et les appartements de

deux des adhérents qui, vivant sur place, sont à même

d'exercer sur l'ensemble des bâtiments d'exploitation une surveillance

constante.

MATÉRIEL ET CHEPTEL DE TRAIT.

Actuellement, la coopérative possède :

--- 5 tracteurs, dont

2 " Cletrac

" de 60 CV,

1 " Alles

Shalmer " 60 C V,

1 " Caterpillar

" 35 CV,

1 " Massey

Harris " 25 CV,

--- 2 moissonneuses-batteuses,

--- 5 charrues à disques,

--- 1 batteuse,

--- 1 botteleuse-lieuse,

--- 1 camionnette 2 tonnes,

--- 1 camion 8 tonnes,

--- plusieurs " Jeep ",

le tout maintenu en parfait état grâce à une forge

construite sur place et capable d'effectuer tous les travaux nécessités

par cet important matériel.

Le cheptel, abrité dans des écuries spacieuses, comprend

60 chevaux et mulets, 20 poulains et quelques juments.

LES RÉSULTATS OBTENUS.

27 adhérents font maintenant partie de la coopérative, et

les surfaces mises en commun s'étendent sur 5.500 hectares.

Les travaux

effectués.

En 1945, alors que la plupart des sociétaires se trouvaient dans

l'impossibilité d'effectuer individuellement leurs travaux préparatoires,

la mise en commun du cheptel mort et vif au profit de !a collectivité

permit d'ensemencer 1.250 hectares et d'en préparer 1.450.

Les emblavures de la campagne 1946-47 portèrent sur 1.626 hectares

tandis que 2.500 hectares étaient préparés.

La campagne de cette année portera sur 3.000 hectares environ,

tous préparés. Les travaux de préparation du sol

ont été activement poussés. Il existe dans la région

d'Aïn-Kermès une couche de tuf à environ 40 ou 60 cm.

du sol. L'agglomération de ce tuf forme dalle et empêche

la pénétration des eaux. La société a donc

décidé de faire sauter cette couche, ce qui augmentera la

profondeur de terre meuble et, par suite, le taux d'humidité constante

de la terre.

Le matériel employé fournit un rendement d'autant meilleur

(un seul tracteur " Alles Shalmer " a fourni 4.500 heures de

travail du 4 septembre 1946 au 1'r octobre 1947) qu'il n'est confié

qu'à un personnel qualifié.

Les réparations courantes sont effectuées sur place par

les adhérents et un lot important de pièces de rechange

a été constitué qui permet d'éviter les longues

immobilisations. Chaque sociétaire se sentant

propriétaire de l'outil dont il se sert, apporte à son utilisation

et à son entretien un soin tout particulier, ce qui améliore

également son rendement.

Résultats

dans le secteur élevage.

A la méthode de l'élevage extensif se substitue à

Aïn-Kermès celle de l'élevage intensif. Tandis que

des bergeries et des étables modernes protègent le bétail

contre les intempéries, une station de désinfection et de

lavage des moutons a été aménagée.

Au démarrage de la coopérative, les effectifs étaient

de 30 bovins, 200 ovins, 10 porcins. A l'heure actuelle, ils se sont élevés

à 100 bovins, 1.800 ovins et un important troupeau de porcs est

en voie de constitution (300 têtes environ). Ces chiffres se passent

de commentaires.

PROJETS D'AVENIR.

Les résultats obtenus en deux ans de collaboration étroite

et de discipline librement consentie permettent, à ces hommes qui

ont eu la volonté de s'unir, tous les espoirs.

Certes, beaucoup reste à faire, le matériel est encore insuffisant

pour les superficies travaillées, et la création d'un important

troupeau ne fait que démarrer.

Le projet de la création d'un secteur d'amélioration rurale

d'élevage dans la commune mixte du Djebel-Nador est à l'étude.

S'il aboutit, la coopérative exploiterait une surface de 3 500

hectares. Les occupants actuels des terrains voisins deviendraient membres

du S.A.R. créé ainsi que les bergers chargés de la

garde du troupeau coopératif.

Habitations des bergers et locaux collectifs se raient construits sur

un lot domanial susceptible de permettre la création de luzernières

irriguées, grâce à l'aménagement d'un point

d'eau actuellement mal exploité parce que non équipé.

Le transport de l'énergie électrique sur les lieux s'avère

possible, le courant-force étant actuellement au village d'Aïn-Kermès

dont le lot domanial est distant d'environ 2 kilomètres.

Projets, certes, mais dont la réalisation dans ce pays déjà

imprégné de formules coopératives, peut être

particulièrement rapide.

Après avoir organisé rationnellement l'élevage, c'est

à la commercialisation du troupeau qu'il conviendra de s'attaquer.

Il faut reconnaître que l'écoulement des produits a toujours

été défectueux dans la région. Les troupeaux

devaient parcourir des centaines de kilomètres avant d'arriver

épuisés au port d'embarquement où ils étaient

entassés dans des cargos insuffisamment aménagés.

Ces nombreux jours de privations et de fatigue amenaient des animaux dépréciés

sur les marchés métropolitains et étrangers. Certes,

la question est actuellement différente, puisque l'Algérie

n'exporte plus de viande.

Mais une organisation de cette sorte doit voir plus loin que les conditions

immédiates. Il semble que la formule de l'exportation de bêtes

sur pied soit périmée maintenant. La commercialisation de

l'élevage s'oriente de plus en plus vers la congélation

et l'exploitation frigorifique. Les installations en cours de réalisations

à Tiaret, maillon de base de la chaîne du froid, permettront

à cette région d'élevage d'écouler ses produits

dans les meilleures conditions.

Le succès de la coopérative d'exploitation agricole d'Aïn-Kermès

est maintenant affirmé. Il est dû autant à la compétence

de ses dirigeants qu'à l'opiniâtre volonté de tous

ces hommes qui ont su accepter une discipline sévère et

abandonner tout esprit d'individualisme.

Cette réussite constitue un témoignage de ce que peuvent

donner las qualités de travail, d'intelligence et de volonté

mises au service d'un idéal commun. Les 27 premiers adhérents

de la coopérative agricole du Sud oranais ont justifié,

l'intérêt /que leur porte la haute Administration et la bienveillance

particulière que M. l'Ambassadeur de France, Gouverneur Général

de l'Algérie, Yves Chataigneau leur a témoignée il

y a quelques mois, lors d'un de ses voyages dans la région.

Cette expérience sera-t-elle, en Algérie, la première

d'une série de réalisations aussi heureuses ?... Nous pouvons

en être assures puisque déjà fonctionnent deux associations

semblables.