|

En

cliquant sur la carte ci-dessous,

vous

obtiendrez une image agrandie à promener sur votre écran,

où bon vous semble,

en la tirant par la barre de navigation.

Si vous n'y arrivez pas (java script non installé - gratuit- sur votre PC ), cliquer ici : voir la carte (270 ko) |

L'éclairage des côtes

L'Algérie, partie médiane de l'antique Berbérie,

a de tout temps occupé une place de premier ordre sur les grandes

routes maritimes.

Véritable balcon du continent africain sur la Méditerranée

Occidentale qu'il limite au Sud, le long ruban des côtes algériennes

s'étire parallèlement à la plus importante voie maritime

des temps anciens et modernes, celle qui passe par les détroits

de Gibraltar et de Sicile.

Ces côtes furent reconnues et abordées par les navigateurs

de la plus haute antiquité. Elles sont longées, aujourd'hui,

par les lignes de navigation mondiales reliant l'Europe Occidentale ét

l'Atlantique à la Méditerranée Orientale et à

l'Extrême-Orient, et lei ports d'Alger et d'Oran comptent parmi

les grands ports de relâche et d'escale.

L'Algérie entretient des relations maritimes nombreuses et suivies

avec les pays de l'Europe méditerranéenne qui lui font face

: France, Espagne, Italie, ainsi qu'avec les pays de l'Europe septentrionale.

Le petit et le grand cabotage y furent toujours très actifs, sur

les côtes abruptes où le relief tourmenté retardera

longtemps l'établissement de liaisons terrestres côtières.

Enfin, en dépit de conditions physiques peu favorables au poisson

sédentaire, l'armement à la pêche en Algérie

est loin d'être négligeable.

CARACTERISTIQUES DES COTES ALGERIENNES.

Relief.

Les côtes algériennes, parfaitement reconnues et décrites

par les travaux du Service hydrographique de la Marine, présentent,

sur leurs mille kilomètres de développement, les mêmes

caractères généraux que les côtes septentrionales

marocaines et tunisiennes.

Localement assez découpées et irrégulières,

elles ne forment cependant pas de golfes importants ni d'îles remarquables

et elles offrent peu d'abris naturels ; elles sont dominées presque

partout par les montagnes, plus élevées vers l'Est ; de

hautes falaises y dressent à pic leurs escarpements interrompus

seulement par des éffondrements.

En dehors des rades de Mers-el-Kébir, d'Arzew et de Bougie, les

baies, si elles sont parfois garanties dés coups de vent de Nord-Ouest,

sont largement ouvertes à ceux du Nord et du Nord-Est, souvent

aussi redoutables.

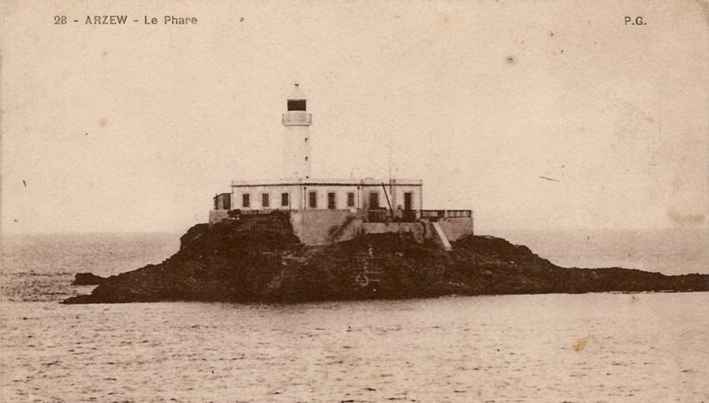

Arzew, le phare |

Sauf à l'Ouest d'Oran et à l'Est de Bône, où

elle s'élargit un peu, la zone des fonds de moins de 200 mètres

- le plateau continental - est presque inexistante : à 20 kilomètres

en moyenne du rivage, on relève déjà des fonds de

800 mètres, à 50 kilomètres des profondeurs de 2.000

mètres, et, assez rapidement, des fosses de 3.000 mètres.

Vents, marées,

courant.

Le trait essentiel du régime des vents est la prédominance

des vents d'Ouest en hiver et des vents d'Est en été, ce

caractère allant en s'atténuant à mesure que l'on

s'éloigne vers l'Est où les vents de Nord-Ouest deviennent

les plus fréquents en toute saison.

Les vents d'Ouest sont les vents forts les plus fréquents. Presque

toutes les tempêtes sont d'Ouest tournant vers le Nord-Ouest et

le Nord en soulevant une très grosse mer, notamment de décembre

à mars. -

Les marées sont peu sensibles sur les côtes d'Algérie

où leur amplitude ne dépasse pas 0 m. 50 en vive-eau.

Le long des côtes algériennes, le courant général,

très faible, porte vers l'Est ; il est fréquemment contrarié

par des courants variables dus à l'influence des vents.

L'ECLAIRAGE ET LE BALISAGE.

Historique.

La situation géographique de l'Algérie, baignée par

une " mer terrible et sans ports ", imposait une signalisation

particulièrement étudiée des côtes de ce pays.

Si l'on ne possède à peu près aucun renseignement

sur l'état de l'éclairage des côtes avant la conquête

française, on peut dire néanmoins qu'aucun ouvrage ou appareil

sérieux n'existait avant 1830.

Seuls, quelques rares fanaux rudimentaires paraissent avoir été

placés aux abords des abris qui servaient de refuges aux vaisseaux

barbaresques, tel le fanal ordinaire qui était placé sur

la tour élevée de l'ancien fort espagnol du Peñon,

à Alger.

Dès qu'ils eurent pris pied sur la terre africaine, les Français

se préoccupèrent de doter la côte de l'éclairage

qui lui était indispensable.

Dans les toutes premières années de la conquête,des

fanaux d'une visibilité et d'une portée efficaces, bien

que réduites, furent placés aux points les plus caractéristiques,

notamment pour signaler et faciliter l'accès des refuges existants

ainsi que des premiers ouvrages portuaires construits par les Français.

C'est ainsi qu'on peut noter l'installation, dès le 18 novembre

1834, d'un appareil relativement perfectionné, à l'emplacement

du fanal barbaresque de l'ancien Peñon du port d'Alger. Cet appareil

consistait en un feu fixe surmonté d'une couronne tournante portant

huit lampes, à niveau constant avec réflecteurs, disposées

de manière à réaliser un féu à éclipses

de 30 en 30 secondes.

La Commission

Nautique de 1843.

Le premier document officiel traitant de l'amélioration de l'éclairage

des côtes algériennes est un rapport de la Commission Nautique

de l'Algérie, du 25 novembre 1843.

" Dès que les troupes françaises ont été

maîtresses des points lés plus importants du territoire,

dit ce rapport, l'attention du Gouvernement s'est aussitôt portée

sur l'établissement d'un système de feux le plus approprié

aux besoins du moment. Peu à peu, des modifications jugées

opportunes y ont été faites et maintenant une grande partie

des côtes de l'Algérie est éclairée de phares

et de fanaux. "

A cette époque, les côtes d'Algérie possédaient

déjà au moins neuf feux importants.

La Commission Nautique établit un programme complet : " des

améliorations à apporter aux feux existants, des feux à

établir immédiatement, des feux à établir

par la suite ".

Examiné par la Commission mixte du port d'Alger le 20 mars 1844

et par la Commission des Phares le 3 septembre de la même année,

ce programmé fut remanié pour tenir compte à la fois

des observations de la Commission des Phares et des instructions du Ministre

de la Guerre, ces dernières visant notamment les événements

militaires qui avaient porté l'attention sur l'Ouest de l'Oranie

et sur la nécessité de l'établissement d'un feu sur

Raschgoun et sur les îles Habibas. Le programme, mis au point, fut

approuvé par la Commission des Phares le 15 février 1846.

Son exécution s'échelonna sur plusieurs années, avec

les modifications imposées par les progrès de la technique

et le développement de la navigation et dont les principales furent

décidées par la Commission des Phares le 13 mars 1861.

Il comporta, entre autres, la réalisation des installations nouvelles

ou transformations énumérées ci-après dans

l'ordre géographique d'Ouest en Est :

-1848 : réverbère sidéral

à Djemma Gazaouet (Nemours), déplacement de l'ouvrage ét

substitution d'un appareil de quatrième ordre en 1868.

- 1870: feu à éclats

de deuxième ordre, de 25 milles de portée sur l'île

Raschgoun.

- Feu fixe de quatrième ordre

sur les îles Habibas, en 1879.

- Feu à éclipses de

premier ordre, de 27 à 50 milles de portée sur le Cap Falcon,

en 1868.

- Remplacement du fanal de l'îlot

d'Arzew par un feu fixe de 13 milles de portée, en 1848.

- Phare du Cap Ivi, en 1870 (feu de

premier ordre à éclipses, portée 30 milles).

- 1865 : phare du Cap Ténès

(feu de premier ordre à éclipses, portée 27 milles)

- 1858: phare de Cherchell

(feu fixe de troisième ordre de 15 milles de portée).

- 1868 : phare du

Cap Caxine (feu de premier ordre à éclipses,

25 milles de portée).

- 1868 : phare du Cap

Matifou (feu fixe de quatrième ordre, 8 milles de portée).

- 1861 : phare du Cap Bengut (feu

fixe de premier ordre, 25 milles de portée).

- Phare du Cap Carbon - 1849: allumage

de l'appareil dans un local provisoire (feu à éclipses de

premier ordre, 27 milles de portée).

- 1854: phare définitif.

- 1876 : remplacement du fanal de

Djidjelli par un appareil lenticulaire (feu fixé de

cinquième ordre, portée 8 milles).

- 1871: phare de Ras-Afiah (feu à

éclipses de deuxième ordre, portée 28 milles).

- 1869 : phare du Cap Bougarouni (feu

fixe de premier ordre, portée 25 milles).

- 1869 : phare du Cap de Fer (feu

fixe de troisième ordre, portée 19 à 23 milles).-

Phare de Garde

- 1848 : feu à éclipses

de troisième ordre, portée 15 milles ;

- 1884 : feu à éclipses

de premier ordre, portée 33 milles, sur nouvel ouvrage construit

en 1883.

- 1869 : feu du Cap Rosa, fixe, quatrième

ordre, portée 12 milles.

AMELIORATIONS AUX SYSTEMES D'ECLAIRAGE.

Les appareils en service ont été modifiés périodiquement

entre 1860 et 1900 pour les faire bénéficier des perfectionnements

apportés aux différents systèmes d'éclairage

utilisés. Les plus notables de ces améliorations consistèrent

dans la substitution, prescrite par circulaire du Ministère des

Travaux publics du 18 novembre 1881, de l'huile minérale à

l'huile végétale, puis, de l'adoption pour certains feux

de la lampe à niveau constant.

LE PROGRAMME DE 1902.

Une Commission Nautique spéciale, chargée d'étudier

les améliorations à apporter au système d'éclairage

des côtes de l'Algérie fut instituée par un arrêté

du Gouverneur Général du 26 avril 1902.

Le 27 août 1902, cette Commission établit un programme qui

fut approuvé le 13 décembre 1902 par la Commission des Phards

et qui prévoyait :

- la création de quatre grands

phares : au Cap de l'Aiguille, sur la Jetée Nord du Port d'Alger,

au Cap Sigili et au Cap Corbelin.

- l'installation d'un feu auxiliaire

au Cap Carbon pour parer à l'embrumage du feu principal et pour

signaler par un secteur rouge Pile Pisan et les Rochers des Moules.

- l'établissement, dans la

plupart des phares existants, d'appareils perfectionnés à

éclats groupés devant fournir des puissances lumineuses

de 25.000 à 30.000 becs Carcel - 250 à 300.000 bougies décimales

environ - avec brûleurs à incandescence par la vapeur de

pétrole.

- la substitution, aux feux fixes

existants éclairant les passes des ports, de feux à éclats

ou à occultations avec ou sans secteurs colorés.

A l'exception du phare de la Jetée Nord du port d'Alger, ce programme

fut entièrement exécuté dè 1904 à 1908.

Le phare de l'Aiguille fut allumé le 30 avril 1906 avec ses caractéristiques

actuelles ; le phare du Cap Corbelin, le 15 février 1908, avec

une lampe à pétrole à mèche qui fut remplacée

en 1938 par un brûleur à gaz catalytique ; le phare du Cap

Sigli, le 25 septembre 1906 ; le feu auxiliaire du Cap Carbon, le 20 novembre

1906.

CREATIONS RECENTES.

Le feu à deux éclats blancs groupés de la Jetée

Nord du port d'Alger, préconisé par la Commission Nautique

de 1906, et dont l'établissement fut retardé par de continuelles

perspectives de transformation de l'ouvrage et des tassements prolongés

de son infrastructure, ne fut mis en service que le ler décembre

1930. Installé sur un mât métallique quadripodé

spécialement étudié pour répondre aux exigences

de son emplacement et aux possibilités d'un déplacement

commode après le prolongement de la Jetée, le phare comprend

une optique inférieure ou principale, éclairée par

une lampe électrique à incandescence de 1.000 watts/110

volts, et une optique à gaz catalytique à commande automatique

en cas de panne de courant ou de rupture du filament de la lampe.

En 1940, après l'exécution des travaux de

parachèvement de l'extension du port de Bougie, fut réalisée

l'installation moderne en même temps que l'électrification

complète des feux du port qui comprennent maintenant :

- Un feu blanc à éclats

d'une portée de 14 milles sur la Jetée Est.

- Un feu rouge à occultations

de 9 milles de portée sur la Jetée Sud. Quatre feux de passes

à l'intérieur du port.

LE BALISAGE.

La régularité générale et l'importance des

fonds, l'absence de découpures profondes et d'îles, d'îlots

ou d'écueils à une certaine distance du rivage, font qu'aucun

balisage ne s'est révélé nécessaire sur les

côtés algériennes.

Exception doit être faite cependant pour la Roche M'Tahen, plateau

rocheux au Nord de Pilot de

l'Amirauté, à Alger, qui mérite une mention

spéciale.

Cet écueil à fleur d'eau reconnu de tout temps comme très

dangereux, surtout pour la navigation côtière, fut balisé

en 1937, grâce aux moyens exceptionnels dont disposait le port d'Alger,

par une tour en béton de 3 m. 50 de diamètre et de 8 m.

de hauteur, ancrée dans un bloc-socle de béton coulé

à terre de 143 m3 et d'un poids de 300 tonnes, lui-même solidement

ancré sur la plateforme de l'écueil.

Une dizaine de balises ou de bouées lumineuses signalent dans les

ports l'extrémité des ouvrages extérieurs en construction

ou les passes provisoires intérieures el' extérieures.

L'ELECTRIFICATION.

L'électrification des feux principaux et des feux de ports fut

poursuivie activement depuis la mission scientifique en Algérie,

en 1924, de l'Ingénieur en chef du Service Central des Phares (1927:

Cap Falcon, 1938: Cap Caxine, 1927 : Cap Matifou). La guerre a empêché

la réalisation du programme envisagé qui est d'ores et déjà

entreprise.

LES RADIOPHARES.

Quatre radiophares ont été mis en service :

- en 1938, au Cap de l'Aiguille (portée,

100 milles).

- en 1938, au Cap

Caxine, Radiophare de grande portée (200 milles).

- en 1931, au phare de

l'Amirauté, à Alger (portée, 50 milles).

- en 1942, au Cap

Matifou (portée, 50 milles).

Les quatre appareils effectuent dix émissions par heure par temps

de brume et quatre par temps clair.

Outre le rétablissement prochain du Radiophare d'Alger - supprimé

provisoirement en 1941, sur la demande de la Marine nationale - les services

techniques ont repris l'étude, interrompue par la guerre, d'un

programme de radiophares complémentaires qui comprend, en première

étape, l'établissement, dans des délais rapprochés,

de quatre ouvrages au Cap Ténès (portée 200 milles),

au Cap Bengut (100 milles), au Cap Bougarouni (200 milles), au Cap de

Garde (500 milles).

LA SITUATION ACTUELLE.

Le Service des Phares et Balises fait partie, en Algérie, des attributions

des ingénieurs en chef des Ponts et Chaussée% du Service

Maritime (première circonscription d'Oran, première et deuxième

d'Alger, première et deuxième de Constantine, Bône).

Il fonctionne sous l'autorité du Gouverneur Général,

en liaison étroite avec le Service Central Métropolitain

des Phares et Balises et sous la direction technique de ce-lui-ci.

Le tableau ci-après fait ressortir l'importance de rceuvre réalisée

en Algérie en matière d'éclairage des côtes.

L'Algérie possède aujourd'hui, outre un très grand

nombre de feux de ports d'une portée lumineuse inférieure

à 10 milles :

- 20 feux dé côte ou de ports, d'une portée lumineuse

comprise entre 10 et 20 milles,

- 12 phares d'une portée comprise entre 20 et 30 milles,

- 8 phares d'une portée égale ou supérieure à

30 milles.

Avec ses trois radiophares en service, le système de signalisation

des côtes algériennes constitue un ensemble remarquable par

le nombre des appareils et leurs caractéristiques. On peut dire

qu'il répond d'une manière générale, à

toutes les éxigences de la navigation au long cours, au cabotage

et à la pêche.

L'AVENIR.

Aussi, le nombre d'ouvrages importants à créer est-il restreint.

Le seul projet présentant un certain caractère d'urgence

est l'établissement d'un phare entre les feux existants du Cap

Ivi et du Cap Ténès ou l'éclairage dé la côte

algérienne présente une lacune de 100 kms environ, dangereuse

par temps de brume.

L'emplacement choisi, agréé par la Commission des Pharas

le 3 décembre 1937, après avis de la Commission Nautique,

est situé sur un petit plateau rocheux de 39 m. d'altitude, à

300 m. environ du rivage. Le foyer sera à 60 m. au-dessus du niveau

de la mer ; son éclairage, prévu à l'électricité,

lui assurera une puissance lumineuse de 900.000 bougies; sa portée

sera de 31 milles ; il aura lé caractère d'un feu blanc

à éclats groupés par trois toutes les 15 secondes.

La réalisation du projet a été retardée par

la guerre, mais il est prévu que les travaux seront entrepris en

1947.

L'achèvement de l'électrification des feux et la création

de nouveaux radiophares constitueront l'essentiel des autres améliorations

à réaliser, pour le proche avenir, afin de maintenir l'éclairage

des côtes algériennes à la hauteur du rôle éminent

qu'il a à remplir.

|

En

cliquant sur la carte ci-dessous, vous

obtiendrez une image agrandie à promener sur votre écran,

où bon vous semble, en la tirant

par la barre de navigation.

Si vous n'y arrivez pas ( java script non installé - gratuit- sur votre PC ), cliquer ici : voir la liste |