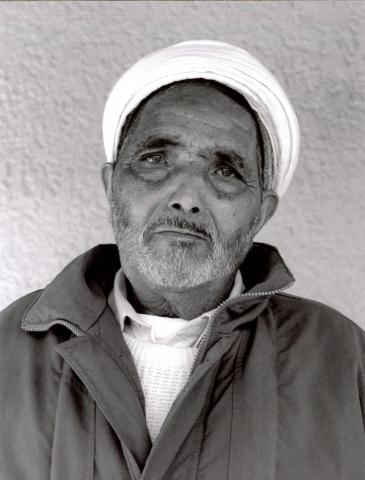

(Crédit photo : Centre aixois des Archives départementales des Bouches-du-Rhône) |

L'arrivée et l'installation des

Harkis en Provence

(Var et Alpes de Haute Provence)

Le mot Harki est un mot provenant d'un

terme arabe, harka, et qui signifie mouvement. Le mot est né, semble-t-il,

en 1956, lorsque le commandement supérieur ordonne la création

d'unités supplétives dont les combattants étaient

recrutés parmi la population musulmane. Le vocable harki est toutefois

confus car il peut englober aussi bien des appelés que des ralliés

volontaires par conviction idéologique, ou encore des moghaznis

c'est-à-dire des combattants recrutés par les S.A.S, ou

enfin des membres des Groupes Mobiles de Sécurité.

On estime à 200 000 le nombre de musulmans servant sous le drapeau

français pendant la guerre d'Algérie ; mais si on ajoute

ceux qui servaient sous le régime civil, on peut alors considérer

que le nombre de Harkis s'élèverait à 500 000 personnes.

Si, comme nous l'avons vu précédemment, rien n'avait été

prévu pour l'accueil des Français rapatriés, on peut

affirmer, qu'en très haut lieu, l'abandon des Harkis avait été

envisagé même si, le 28 avril 1962, le Comité des

Affaires algériennes avait décidé la mise en place

d'un camp de transit à Marseille. Le 11 mai, lors d'un débat

à l'Assemblée Nationale, deux députés algériens,

messieurs Azem Ouali et Deramchi posaient la question à Robert

Boulin : " Que va-t-il advenir des Harkis et des Moghaznis ? ".

La réponse fut claire : " Tout musulman venant sur le territoire

métropolitain a le droit de bénéficier de la loi

de décembre 1961 " (1). Il omettait de préciser comment

les Musulmans pourraient quitter l'Algérie. Il semblait ne pas

connaître les intentions de son collègue, le ministre des

Affaires Algériennes qui le 16 mai interdisait le rapatriement

des supplétifs et de leur famille, et prévoyait des sanctions

contre ceux qui enfreindraient ses ordres. Les premiers Harkis avaient

débarqué à Marseille un mois plus tôt et les

arrivées n'ayant pas cessé depuis, le ministre des Armées

décide le 26 mai l'ouverture du camp du Larzac pour trois mois

et de prendre en charge l'encadrement des détachements, et leur

transport. Comme on le voit, si en Algérie, la situation était

confuse quant aux décisions à prendre à l'embarquement

ou non des Harkis, elle ne l'était pas moins au plus haut niveau

de l'Etat, avec un président de la république qui ne désavoua

jamais son ministre des Affaires Algériennes se montrant même

méprisant envers les supplétifs " des Français

? Ces Arabes en burnous et djellabas ! "

Il aura fallu donc le dévouement et l'abnégation de nombreux

officiers et sous-officiers français, surtout de la Marine Nationale,

qui ont bravé les ordres du commandement supérieur et des

autorités politiques pour qu'un certain nombre de Harkis puissent

avec leurs familles être repliés en France.

Selon une première estimation -ancienne- parue dans Documents Nord-Africains,

n°608, 22 mai 1965, les Musulmans rapatriés d'Algérie

étaient :

3 150 dans les Bouches du Rhône

1 938 dans le Var

1 835 dans les Alpes Maritimes

947 en Vaucluse

802 dans les Alpes de Haute Provence

239 dans les Hautes Alpes, soit en tout, 8 911 personnes en Provence Alpes

Côte d'Azur.

En réalité, on verra que ces chiffres sont largement sous

estimés ; d'abord parce que d'autres Harkis viendront s'établir

dans les départements du Midi, ensuite parce que des familles entières

qui avaient été séparées vont se regrouper,

enfin parce que la natalité contribuera à augmenter le nombre

de ressortissants de Français Musulmans.

Les Harkis dans le Var

(Crédit photo : Centre aixois des Archives départementales des Bouches-du-Rhône) |

Le 22 juin 1962, le La Fayette quitte Toulon pour Alger. Le journal de

bord (2) annonce l'embarquement de passagers sans autre renseignement.

Il s'agit en fait de Harkis. C'est plus de quarante ans après,

à la lecture des ordres du Commandement de bord (3) que nous l'apprenons.

920 personnes ont été convoyées à Marseille.

La presse locale qui a eu vent de l'affaire annonce 1 100 personnes ;

la télévision régionale présente au débarquement,

filmera quelques images ; ce sera un des rares témoignages filmés

que l'Histoire a conservé. Le Commandant adresse à l'Etat

une facture de 3 342 NF et 10 centimes correspondant à la délivrance

des denrées (1 000 œufs, 400 oranges, 300 pains, 200 pommes,

du bœuf congelé, du jus d'orange, du café, du sucre…)

Ces Harkis seront acheminés vers le Massif Central et d'autres

régions rurales du centre de la France (4). Le 6 juillet, en pleine

grève des marins de Marseille, un paquebot réquisitionné,

le Phocée, arrive à Toulon avec " 576 réfugiés

de confession musulmane dont 150 enfants de moins d'un an. On remarquera

la citation empruntée à la presse locale varoise qui ne

mentionne pas le terme Harki ! Ces réfugiés sont installés

dans un bâtiment désaffecté, car bombardé en

1944 ; il s'agit de la caserne Beaulieu du 4ème colonial au Mourillon

; une manifestation d'hostilité, d'origine inconnue, des jets de

pierre, est signalée, sans grave conséquence sinon quelques

vitres brisées. Anecdote, le maire de Toulon se souvient de l'arrivée

d'un grand nombre de jeunes femmes musulmanes, qui " assises par

terre dans les jardins du V° dépôt, prirent subitement

le chemin de la gare et disparurent " !

Plusieurs centaines de Harkis seront transportés d'Algérie

vers Marseille sur des bâtiments de la Marine Nationale partis de

Toulon, comme les débarquements de chars le Trieux ou l'Argens

-auparavant, certains harkis auront trouvé refuge dans des baraquements

inoccupés situés au sein de la base de Mers el Kébir

mais les conditions surtout après le 3 juillet sont dangereuses

car le privilège de l'extra territorialité ne s'applique

pour eux. Dans ces cas là, la traversée s'avère particulièrement

pénible car ces bâtiments ne sont absolument pas prévus

pour des transports de passagers. Epuisés, les Harkis transitent

par des camps comme Saint Maurice l'Ardoise (Gard), Rivesaltes (Pyrénées

Orientales) … camps provisoires, mais qui s'installent dans la durée.

Près d'un an après l'arrivée des premiers d'entre

eux il est décidé de les transférer dans des hameaux

forestiers. En fait l'idée avait été émise

très tôt, -par qui ? par le préfet des Alpes de Haute

Provence ? par le Ministère de l'Agriculture ? - dès l'été

1962. Il s'agissait de reclasser les Harkis selon certains critères

: éloignement des centres urbains, s'assurer de leur protection,

les insérer professionnellement et les loger au moindre coût.

75 hameaux forestiers sont prévus dont un tiers en P.A.C.A.

Dans le Var, ces hameaux sont répartis sur neuf localités

déterminées par le Ministre des Rapatriés, qui, en

date du 19 avril 1963, annonce par courrier au préfet du Var que

des chantiers de forestage seront implantés dans son département

(5). Et d'ajouter : " En raison du caractère d'urgence que

revêt le recasement des familles de Harkis, il conviendrait que

ces chantiers soient mis en place avant la fin juillet 1963. "

Ces localités sont : Saint Maximin, Gonfaron, Collobrières,

La Londe, Le Muy, Saint Paul en Forêt, Rians, Montmeyan, Néoules.

Encore faut-il souligner que les hameaux sont très éloignés

du centre urbain ; ainsi le hameau de Capelude sur le territoire de Collobrières

est situé à 14 kilomètres du centre et de ses activités

administratives, scolaires, commerciales. Cet isolement géographique

est propre à tous les hameaux à l'exception des Peyronas

situé à 1,5 kilomètre de Saint Maximin.

Suite à une réunion qui se tient à la Préfecture

du Var le 26 avril 1963 et qui rassemble le Préfet représentant

le Ministre des Rapatriés, son adjoint, le Directeur Départemental

de la Santé, le Conservateur des Eaux et Forêts et son ingénieur,

l'Ingénieur en chef du Génie Rural, l'Inspecteur d'Académie,

il est décidé qu'outre les sites retenus, il reste à

étudier d'autres emplacements possibles à Six Fours, Brignoles,

Pierrefeu, Les Mayons, Puget sur Argens. Il est également décidé

que l'Etat prendrait en charge l'intégralité des dépenses

d'installation y compris la construction de classes supplémentaires

et les frais de ramassage scolaire. Les municipalités, en contrepartie

doivent apporter leur soutien moral (sic) ! 248 logements sont prévus.

Mais sur chacun des huit chantiers - celui de Collobrières est

reporté momentanément-, il convient d'attribuer un logement

pour un sous-officier responsable du centre c'est souvent un ancien des

Affaires Musulmanes en Algérie-, un autre logement pour une assistante

sociale, un troisième pour un préposé des Eaux et

Forêts et un quatrième qui servirait de lieu de réunion.

Soit un total pour le Var de 216 logements destinés à autant

de familles, ce qui représenterait plus d'un millier de personnes.

La Commission du Ministère des Rapatriés, réunie

le 6 mai 1963, précise la répartition des chantiers, les

conditions d'implantation et lance un appel d'offres national aux entreprises

du bâtiment. Les marchés sont approuvés par le Ministère

le 22 juin. Les sociétés ayant emporté les marchés

sont invitées à commencer les travaux à compter du

10 août 1963 et de les terminer dans un délai de 75 jours.

Il s'agit de l'entreprise Dasse (domiciliée à Dax) qui est

chargée de la construction de 28 logements à Saint Maximin

et de 28 à La Londe, de l'entreprise Schroth (domiciliée

à Altkirch) qui se voit attribuer les chantiers de Rians et de

Montmeyan, 28 logements sur chacun des sites, et qui partage le chantier

de Saint Paul en Forêt, 12 logements pour elle et 16 pour l'entreprise

Lecorché qui doit par ailleurs construire 28 logements au Muy et

52 à Gonfaron. Entre temps, la Commission a décidé

d'autres emplacements sur trois autres localités, Réquestéron,

l'Escarène et Valbonne sur chacune desquelles seront édifiés

28 logements, tous construits par l'entreprise Dasse. Les logements doivent

être des préfabriqués et doivent être démontables

et récupérables.

Le 30 octobre, le Ministère de l'Agriculture qui s'est vu confier

la surveillance des chantiers adresse une missive aux ingénieurs

en chef du Génie Rural leur enjoignant de tout mettre en œuvre

pour que ces " logements soient utilisables au moins avant l'hiver,

c'est-à-dire au premier décembre " (6). Aux 216 logements

décomptés plus haut il faut donc en ajouter 72 compte tenu

du fait qu'il convient de défalquer sur chaque chantier 4 appartements

pour l'encadrement administratif. En tout donc, dans le département

du Var, ce sont 288 familles de Harkis qui doivent être accueillies,

ce qui correspond à environ 1 800 personnes (7).

Le 21 décembre 1963, l'Ingénieur en chef du Génie

Rural du Var notifiait au Ministère des Rapatriés que l'entreprise

Schroth " pour des raisons indépendantes de sa volonté

(intempéries, retards causés par les travaux de viabilité)

n'était pas en mesure de terminer les travaux dans les délais

précités ". Le 7 janvier 1964, le même ingénieur

attirait l'attention sur le fait que " les marches d'escalier n'étaient

pas réalisées à Montmeyan, Rians, Néoules

". Par ailleurs, il signalait que " les canalisations d'eau

étaient installées à une profondeur trop faible et

qu'elles risquaient d'exploser en cas de gel, et qu'il en était

de même à Saint Paul ". Suit un rappel en date du 28

avril 1964. Nouveau courrier le 11 mai : " il convient de remédier

aux imperfections signalées et ce dans un délai de quinze

jours ". L'ingénieur relève également des défauts

d'étanchéité. Nouveau courrier le 20 mai, avec cette

fois une mise en demeure d'effectuer les réparations sous peine

de pénalités. Sur ces chantiers, le procès-verbal

de réception définitive ne sera délivré que

le 2 juillet 1965 -alors que des centaines de personnes sont installées

depuis plusieurs mois- et le certificat administratif déclarant

que " les travaux ont été exécutés selon

les règles de l'art et ne donnent à aucune observation "

ne sera délivré que le 7 juillet 1965 ! La lecture des archives

nous apprend que tous les chantiers ont connu ces désagréments

et il serait fastidieux pour le lecteur de les énumérer.

On imagine donc aisément la très grande précarité

des conditions de vie des Harkis. D'autant que ces installations qui à

l'origine devaient être provisoire s'avèrent durables, puisque

le 27 septembre 1967 il est prévu des travaux d'agrandissement

des centres du Muy et de Gonfaron et les travaux d'alimentation en électricité

sont confiés à une entreprise de Fréjus. Le 14 septembre

1967 il est décidé la construction d'une station d'épuration

au Muy dont les travaux sont confiés à la Société

Anonyme des Services Opérationnels d'Assainissement du Sud de la

France domiciliée à Vauvert dans le Gard. D'autre part d'autres

chantiers ont été ouverts à Bormes-Pignans, à

Collobrières et à Saint Raphaël en date du 6 avril

1964 et confiés à l'entreprise D'Alberto de Grenoble. Sur

le contrat il est stipulé que les travaux de terrassements doivent

être effectués par les Harkis car les crédits sont

limités (à titre d'exemple, le coût de la construction

des bâtiments du Muy, de Gonfaron et de Saint Paul en Forêt

facturé à l'état s'élevait à 981 614

francs). Les Harkis devaient également procéder au brossage

de l'ancien badigeon sur les bâtiments à restaurer. Ici aussi,

l'ingénieur déplore la lenteur des travaux. Mais l'entreprise

se plaint de la mauvaise volonté des Harkis pour effectuer les

tâches qui leur avaient été attribuées.

Outre ces conditions de vie précaires, on rappellera l'éloignement

des hameaux des centres de localités, hameaux isolés, aux

confins de bourgs ruraux, les contacts avec l'extérieur étant

rares, contacts qui auraient pourtant favorisé l'intégration

sur cette terre de France pas très accueillante, il faut hélas

le reconnaître ! D'autant que les municipalités sont très

réticentes dès qu'il s'agit de construire des H.L.M. pour

les Harkis ou d'aménager un carré musulman dans le cimetière

communal à dominante chrétien ; comment donc les intégrer

à la vie métropolitaine ?

D'autre part de nombreux observateurs soulignent les conditions de vie

très strictes à l'intérieur des hameaux, la discipline

quasi militaire. Le courrier serait contrôlé par le personnel

d'encadrement qui exercerait même la rétention de certains

documents à caractère administratif. Enfin le bakchich était

roi.

En conclusion de ce chapitre, à combien estimer le nombre de Harkis

dans le Var et que sont-ils devenus ?

Le recensement de 1968 qui ne fait pas la distinction entre anciens supplétifs,

militaires de carrière, civils rapatriés, fonctionnaires

et Algériens de France qui auraient acquis la nationalité

française, compte 16 000 Français musulmans rapatriés

en P.A.C.A. On peut donc penser aujourd'hui que ce nombre est vraisemblablement

plus élevé, car outre l'accroissement naturel il est difficile

de savoir combien ont pu s'installer dans des cités H.L.M. de centres

urbains échappant à la concentration dans des camps ou des

hameaux. En 2002, dans un article du Monde, en date du 30 mai, José

Lenzini proposait 18 000 harkis dans le Var, ce nombre englobant nécessairement

la deuxième -voire la troisième ? - génération.

Les hommes étaient affectés à des travaux de reboisement

de la forêt domaniale et à des travaux d'équipements.

Les enfants étaient scolarisés à l'école du

village. Ils étaient quasiment les seuls à avoir un contact

régulier avec l'extérieur ; le seul lien que les harkis

avaient avec les pouvoirs publics se faisait par le personnel d'encadrement.

Les familles, outre le salaire des hommes percevaient une allocation.

Enfin des amicales créées surtout à l'initiative

d'officiers et sous-officiers de l'armée française, en activité

ou non ont joué un rôle important dans l'aide apportée

aux anciens supplétifs. (8)

Il n'en demeure pas moins que les difficultés d'accession à

la nationalité française, la quasi impossibilité

d'avoir accès à des logements urbains décents, sont

autant de facteurs qui vont concourir à la ségrégation.

Cette situation conduira en 1975 au premier grand mouvement de contestation

des Français musulmans rapatriés, mouvement qui sera surtout

celui de jeunes ; les fils de Harkis âgés de vingt ans à

cette date, étaient arrivés à l'âge de sept

huit ans dans ces hameaux et ne voyaient pas d'issue favorable à

leur avenir. Cette première révolte sera hélas suivie

de bien d'autres puisqu'en avril 1997, un groupe de Harkis du Var (la

troisième génération ?) manifestait devant la Préfecture

des Bouches du Rhône ! Certes depuis 1975 l'encadrement militaire

des hameaux a été supprimé ; les hameaux eux-mêmes

ont progressivement disparu, mais les difficultés d'intégration

que nous avons soulignées plus haut, ont entraîné

les représentants des deuxièmes et troisièmes générations

vers des emplois peu qualifiés, voire un chômage endémique

; quant aux supplétifs, nombreux sont ceux qui attendent encore

des indemnisations ou des régularisations de leur service dans

l'Armée française. (9)

Heureusement, le musée des troupes de Marine de Fréjus rappelle

le rôle glorieux qu'ont joué les Harkis puisqu'il a exposé

le fanion de la harka 823 du 21ème RMIa implantée en 1961

en Petite Kabylie et commandée par le sous-lieutenant Michel Taithe

mortellement blessé au cours d'un accrochage avec le F.L.N. la

même année. Dans une vitrine voisine, on se souvient du comportement

héroïque du chef d'équipe de la harka du 3ème

régiment de parachutistes coloniaux, HassaÏne Mohamed -médaille

militaire, sept citations- qui se sacrifia pour sauver ses camarades d'un

accident de tir en se jetant sur une grenade dégoupillée

; il fut proposé pour la légion d'honneur. Enfin, figure

également l'écusson de la harka commando du I/75R.I. Ma

qui s'illustra dans le nord du Constantinois.

Quant au niveau le plus haut de l'état, il fallut attendre le 25

septembre 2001, pour que Jacques Chirac, alors président de la

république, reconnaisse que " la France, en quittant le sol

algérien, n'a pas su sauver ses enfants ".

Notes :

(1) La Dépêche d'Algérie, 11 mai 1962.

(2) Archives de la Marine, Toulon, le La Fayette, côte 16 J 16.

(3) Archives de la Marine, Toulon, le La Fayette, côte 16 J 17.

(4) De nombreux ouvrages ont été consacrés aux Harkis

; consulter notamment : Michel Roux, Les Harkis, les oubliés de

l'histoire, 1954-1991, La Découverte, Paris, 1991.

Mohand Khellil, " Les Français musulmans rapatriés

: d'ambiguïtés en malentendus " in Les rapatriés

d'Algérie en Languedoc-Roussillon, 1962-1992, Actes du Colloque,

Université de Montpellier, 1992.

Mohand Hamoumou, Et ils sont devenus Harkis, Fayard, Paris, 1994.

Anne Heinis, L'insertion des Français musulmans, étude fondée

sur les populations regroupées dans le Midi de la France dans les

centres d'ex Harkis, Montpellier III, thèse de IIIème cycle,

1977.

Jean-Jacques Jordi et Mohand Hamoumou, Les Harkis, une mémoire

enfouie, éditions Autrement, 1999.

Plus récemment, Fatima Besnaci-Lancou présidente de l'association

" Harkis et Droits de l'Homme " a publié en collaboration

avec Gilles Manceron Les Harkis dans la colonisation et ses suites aux

éditions de l'Atelier avec une préface de Jean Lacouture.

Elle a également publié Fille de Harki, aux éditions

de l'Atelier en 2003 et Nos mères, paroles blessées, une

autre histoire de harkis aux éditions Emina soleil en 2006.

A noter également un film documentaire de 26 minutes, " Un

mouchoir sur l'Histoire " réalisé pour France 3 Rhône

Alpes en 1998 par Farid Haroud dont le père a séjourné

quatre ans au hameau forestier de Rians avant de réussir à

partir pour s'installer à Vienne en Isère. Et un téléfilm

écrit par Dalila Kerchouche et réalisé par Alain

Tasma en 2006, Harkis, dans lequel la vie et l'exploitation des Harkis

dans les hameaux forestiers sont retracées avec réalisme

et émotion mais sans pathos excessif. Dalila Kerchouche est l'auteure

de Mon père, ce Harki paru aux éditions du Seuil en 2004.

(5) Archives Départementales du Var, côte 746 W 63 et 64.

Les mesures sont d'autant plus urgentes que des familles de Harkis qui

avaient réussi à se cacher en Algérie après

l'indépendance, continuent d'arriver en France ; le flux ne cessera

réellement que quatre ou cinq ans plus tard.

(6) Archives du Var, op.cit. Il convient de préciser à l'attention

du chercheur que les plans des hameaux et des bâtiments sont disponibles

aux archives.

(7) Selon une enquête de Anne Heinis, enquête réalisée

pour les besoins de sa thèse sous la direction de l'ethnologue

Jean Servier, le nombre moyen de personnes par famille dans les hameaux

forestiers serait de 6,3 en 1970, 6,5 en 1971, 7,1 en 1972 et 7,6 en 1974.

(8) citons par exemple, l'Association des familles et amis des parachutistes

coloniaux, l'Association des Anciens des Affaires Algériennes créée

par des officiers S.A.S. ou encore l'Association de l'Amicale de la demi

brigade des fusiliers marins (A.A.D.B.F.M.) ; cette dernière association

est créée le 9 mars 1962 sous le patronage du C.E.M.M. qui,

par une circulaire du 21 avril 1962 se charge de la faire connaître

et encourage les dons ; originalité, les officiers d'active peuvent

y adhérer. Elle comptera jusqu'à 295 membres actifs et 2000

membres bienfaiteurs et donateurs. La D.B.F.M. avait été

créée en avril 1956 était constituée de trois

bataillons ce qui représentait un total de 3 000 hommes et avait

intégré des harkis ; fin avril 1962, les 1er et 2èmes

bataillons se replient sur Toulon et le 3° sur Mers el Kébir

; c'est ainsi qu'elle songe à rapatrier ses harkis.

(9) il existe aujourd'hui une Association Bénévole des Harkis

du Var à Vidauban dont une des missions est de défendre

les intérêts des membres de cette communauté et l'Union

Nationale des Harkis Associés et Sympathisants a son siège

à Roquebrune sur Argens. L'Union Nationale des Travailleurs Français

d'Origine Nord Africaine et de leurs Amis est à Draguignan.

On ne saurait conclure ce chapitre sans consacrer quelques lignes à

une association, l'A.N.S.S.E. (association nationale des supplétifs

de souche européenne) appelée parfois l'association des

harkis blancs qui regrouperait environ 300 membres dont une quarantaine

dont le Var et une vingtaine dans les Alpes Maritimes. Le président

national est un Varois, domicilié au Thoronet ; grièvement

blessé par le F.L.N. alors qu'il a dix sept ans, il est plus tard

exempté du service militaire. Il s'engage alors dans les supplétifs

- " car on ne passait pas de visite médicale " - où

il sert cinq années durant, et obtient la médaille militaire.

L'association milite pour que soient reconnus à ses adhérents

les mêmes droits qu'aux harkis.

Les Harkis dans les Alpes de Haute Provence.

(Photo MHeMO / collection Hélène Durand) |

Au bord de la Durance, à Manosque, un camp de harkis appelé

" les quatre saisons " abrita pendant plusieurs années

des dizaines de familles. Mais dans cette localité, résident

également de nombreux immigrés algériens qui s'ils

n'ont pas tous collaboré avec le F.L.N. ont approuvé la

lutte pour l'indépendance. Ceci entraîne une sourde rivalité

entre les deux communautés dont les enfants continuaient de se

traiter à l'aube du XXIème siècle de " traîtres

" ou " d'immigrés (qui auraient dû rester chez

eux) ". La rivalité est exacerbée par le silence des

parents qui contribue fortement au malaise ambiant.

C'est pour cela que Hamouche Zerrouki, directeur de l'Office municipal

de la jeunesse de Manosque a mené un travail de transmission de

la mémoire par une série d'entretiens vidéo. Une

association locale, le Créops, présidée par Ali Mekki,

a préparé une enquête et un colloque en 2002 dont

l'objectif est de permettre aux " Algériens immigrés

" et aux Harkis de " maîtriser leur histoire " afin

de pouvoir enfin dialoguer.

Dans le même esprit, Yamina Guebli, fille de harkis et réalisatrice

de films interpelle les communautés en affirmant : " Certains

jugent leurs voisins pour ne pas avoir à affronter leur propre

histoire…Je leur dis : réveillez-vous, regardez où

vous êtes et demandez-vous pourquoi ". (1)

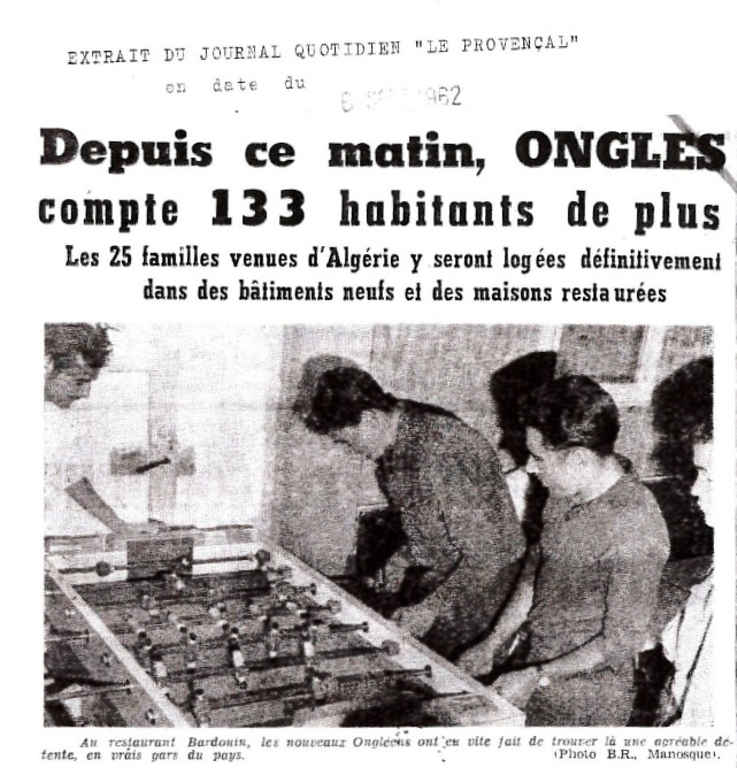

Comme dans le Var, les Harkis furent regroupés très tôt

dans des hameaux de forestage à Bayons, Jausiers, Saint André

les Alpes et Ongles où dans ce village de 237 habitants, 25 familles

de supplétifs furent accueillies entre 1962 et 1971.

Chaque année à Ongles est organisée une journée

de colloque commémorant le drame des Harkis.

(Extrait du dossier de presse de la MHeMO) |

Notes :

(1) Lire à ce sujet l'article du Monde paru le 30 juin 2002 et

signé Philippe Bernard. L'article signale une publication pour

septembre 2002 du Créops, qui est une enquête sur "

les héritiers involontaires de la guerre d'Algérie "

menée par le sociologue Saïd Bouamama.

Gérard Crespo