Les ports principaux

Le port d'Oran

SITUATION

Oran est situé au fond d'une baie

de 16 milles de large sur 7 milles de profondeur ouverte aux vents dominants

et aux grosses tempêtes de Nord-Nord-Ouest, limitée à

l'Ouest par le Cap Falcon et à l'Est par la pointe de l'Aiguille.

L'emplacement du port au Sud et à l'Est de la pointe Lamoune n'offre

pas un abri naturel à la navigation. Aussi le port a-t-il dû,

tout comme celui d'Alger, être conquis sur la mer, à grands

frais, pour répondre aux besoins commerciaux de la Ville et de

son riche hinterland oranais.

De jour, les navigateurs repèrent aisément le port grâce

au Djebel-Krichtel (600 m.) et au Djebel-Orousse (631 m.), points culminants

du massif situé entre la pointe de l'Aiguille et le Cap Carbon

et au massif du Murdjadjo qui domine le port.

De nuit, les abords du port sont signalés par le phare de Mers-el-Kébir

à l'Ouest et par le feu de la falaise Gambetta à

l'Est.

HISTORIQUE

Lors de la prise d'Oran en 1831 par les Français,

il n'existait qu'une grotte dans la falaise, au sud de la pointe Lamoune

; elle servait d'abri aux barques faisant la liaison avec l'abri naturel

voisin de Mers-el-Kébir où les navires cherchaient refuge.

Dès 1848, fut décidée la construction à Oran

d'un petit port de débarquement. Deux petites jetées, englobées

maintenant dans les môles du Centre et Sainte-Marie, furent construites

de 1848 à 1860 ; elles limitaient un plan d'eau de 4 ha. environ

où la sécurité n'existait pas par gros temps pour

les navires.

Le développement du trafic maritime qui, de 1855 à 1860,

passa de 36.000 tonnes à 54.000 tonnes et le transfert à

Oran en 1857 de l'entrepôt de Mers-el-Kébir nécessitèrent

l'agrandissement des installations portuaires. Le décret du 28

juillet 1860 approuva le projet de construction d'un bassin de 24 ha.

(bassin Aucour), fermé au Nord par le premier élément

de la jetée du large enracinée à la pointe Lamoune

et de direction sensiblement Ouest- Est et à l'Est par la jetée

Sainte-Thérèse incluse maintenant dans le môle Jules

Giraud.

Les jetées du port de débarquement furent transformées

en môles. Les travaux durèrent de 1860 à 1892. Au

cours de cette période ,de violentes tempêtes (en 1869, en

1876 et en 1886) ruinèrent partiellement la jetée du large

causant ainsi de longs retards à l'achèvement des ouvrages

et des difficultés financières à 'l'État qui

demanda, par une loi du 19 juillet 1880, le concours de la Chambre de

Commerce.

Ce premier programme de travaux avait doté l'établissement

maritime de 1.175 m. de jetées, de 1.890 m. de quais accostables

et de t3 ha. de quais et terre-pleins.

Mais, grâce au développement des réseaux routiers

et ferrés aboutissant à Oran, le trafic maritime avait été

multiplié par 15 durant la période 1864-1892 ; à

cette dernière date il atteignait pour les marchandises 523.700

tonnes. Il fallait donc encore envisager l'extension du port.

La loi du 18 juillet 1905 approuva un projet comprenant :

- le prolongement en deux alignements de la jetée du large sur

1.282 m. environ ;

- la construction d'une traverse partant de la pointe du Ravin-Blanc,

normale à la jetée du large divisée par une passe

de 150 m. en deux parties, l'une de 150 m. au Nord, l'autre de 400 m.

au Sud ;

- l'élargissement à 120 m. du môle Sainte-Thérèse,

aujourd'hui môle Jules Giraud.

- la construction d'un quai de rive de 420 m. de longueur à l'Est

du môle précédent et d'un môle dit des Hauts

Fonds de 220 m. de longueur et 95 m. de largeur à l'extrémité

de ce quai ;

- la construction d'une traverse de 75 m. de longueur enracinée

normalement à la jetée du large et dans le prolongement

du quai Est du môle des Hauts-fonds ;

En même temps, des dragages et des dérochages devaient abaisser

le fond entre les deux derniers môles à la côte -8,40.

Ces travaux furent achevés en 1915.

Pour satisfaire les besoins sans cesse croissants du commerce, l'élargissement

à 200 m. du môle des Hauts-fonds fut distrait d'un nouveau

programme d'extension du port en cours d'étude et décidé

par le Gouverneur Général de l'Algérie le 1 1. mai

1922 ; les travaux durèrent de 1923 à 1931.

Toujours sous l'empire de la nécessité, une loi du 3o avril

1924 approuva l'avant-projet d'un nouvel agrandissement du port vers l'Est

par création d'un nouvel avant-port.

En première étape, la jetée du large devait être

prolongée encore de 50o m., une traverse Sud de l'avant- port étant

prévue sur 550 m. de longueur à partir du rivage ; un quai

de rive de 520 m. de longueur à l'Est du môle des Hauts Fonds,

devait être construit.

En deuxième phase, les travaux devaient comprendre :

- la construction de la traverse Nord de l'avant- port sur 105 m. de longueur

;

- l'exécution d'un quai accolé à la face Est de la

traverse du Ravin-Blanc et des rampes d'accès aux nouveaux terre-pleins.

La loi du 3.3 avril 1924 accordait en même temps la concession des

terre-pleins du port à la Chambre de Commerce.

Les dispositions prévues pour les ouvrages furent modifiées

par décision gouvernementale du 25 mai 1926 : l'emplacement projeté

du quai de rive de 520 m. de longueur fut reculé vers le Sud et

sur ce quai fut réservé un emplacement pour l'enracinement

d'un môle oblique de 300 m. de longueur et de 120 m. de largeur.

Les travaux se poursuivirent de 1927 à 1932. Le quai de rive fut

arrêté à 140 m. de la traverse du Ravin - Blanc en

prévision de la construction d'un second môle oblique ; mais

le premier môle oblique ne fut qu'amorcé de manière

à laisser un plan d'eau suffisant aux navires stationnant dans

l'avant-port en vue de leur ravitaillement en charbon. A la place de cette

construction différée, le Gouverneur Général

autorisa le 21 juillet 1927 celle d'un terre-plein, amorce du futur quai

Ouest du môle du Ravin-Blanc.

En 1937 furent terminés la construction du prolongement de la jetée

du large et de la traverse Est de 519 m. de l'avant-port.

Les aménagements et installations suivants ont en outre été

réalisés depuis 1924 jusqu'à ce jour :

- déplacement de la gare Oran-Marine vers le Sud ;

- déviation des égouts vers l'Est ;

- voie d'accès de la gare Karguentah au Port ;

- modification de la partie Ouest du môle Jules Giraud en vue de

la construction de la gare maritime ;

- construction du môle du Ravin-Blanc ;

- construction de l'avant-port ;

- élargissement du môle du Centre en vue d'augmenter la profondeur

au bord des quais à -8,50 ;

- installation au quai Henri Beaupuy d'un dock- silo.

Enfin, et de même qu'à Alger, le port d'Oran a subi des dégâts.

La tempête des 26 et 27 février 1936 a ouvert deux brèches

de 16 et 20 m. de largeur dans le mur de garde de la jetée du large.

La réparation de ces dégâts a coûté plus

de 26 millions au budget de l'Algérie.

La longueur totale des quais accostables est de 4.750 m. et la surface

des terre-pleins de 45 ha. Les voies ferrées desservant les quais

se développent sur 14 km. 260; elles sont reliées à

la gare d'Oran-Marine qui possède sur les terre-pleins Sud du bassin

Aucour deux voies principales et douze voies de triage et de debord d'une

longueur totale de 7 km. 64o.

Le commerce maritime trouve au port : douze vastes magasins publics dont

onze à simple rez-de-chaussée de 16.012 m. carrés

de superficie et un à un étage sur le môle du centre

de 2.025 m. carrés quatre bâtiments constituent la gare maritime

sur le môle Jules Giraud :

- un dock-silo à céréales de 30.000 tonnes et un

hangar annexe de 40.00o quintaux ;

- un magasin de stockage de 1.986 m. carrés sur les terre-pleins

de la baie Sainte-Thérèse ;

- un outillage public géré par la Chambre de Commerce comprenant

quatre grues automobiles, deux grues électriques à portique

de 1 t. 5 à 3 t. ; huit grues électriques sur portique de

t t. 5 à 5 t. ;

- un outillage privé de quatre appareils transbordeurs de charbon

de 120 à 200 tonnes-heure et un transbordeur à palettes

de 200 tonnes-heure ; une grue électrique et une grue à

vapeur sur rails de 5 tonnes ; huit grues à vapeur fixes de t t.

5 à 3 tonnes et une grue électrique fixe de 15 tonnes.

Le matériel flottant du port comprend :

- 334 chalands et allèges de 30 à 350 tonnes de portée

en lourd ;

- 12 vedettes de 35 à 7o CV. et 22 remorqueurs de 6o à 50o

CV. ;

- 13 grues ou pontons-grues de t à 6 tonnes ;

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le port actuel est protégé

extérieurement par une jetée à talus dite jetée

du large sensiblement parallèle à la direction générale

du rivage, concave vers le large, d'une longueur de 2.790 m., par une

traverse de 519 m., issue du pied de la falaise Gambetta, au lieu dit

Cuevadel-Agua, et par un épi enraciné à la jetée

du large d'une longueur de 109 m.

Le navigateur qui franchit la passe de 150 m. de large entre la traverse

et l'épi, par des fonds de 24 m., pénètre dans l'avant-port

actuel où les fonds varient de 8 à 15 m. A 650 m. plus à

l'Ouest, une deuxième passe de 150 M. de largeur avec un fond moyen

de 15 m. lui donne accès clans le bassin Poincaré. Traversant

ce bassin 'sur 625 m. environ dans le sens Est-Ouest, il trouve devant

lui une troisième passe de 120 M. de largeur et 14 m. de profondeur

par laquelle il entre dans le bassin du Maroc. Une quatrième passe

à 550 m. plus à l'Ouest de 90 m. de largeur et de 10 m.

de profondeur forme l'entrée du bassin Aucour. Enfin, le Vieux

Port est atteint en franchissant une petite passe de 6o m. de largeur

par des fonds de 7 m.

Les surfaces actuelles des bassins sont les suivantes :

|

Avant-port

|

47 ha

|

|

Bassin Poincaré

|

50 ha

|

|

Bassin du Maroc

|

16 ha

|

|

Bassin Aucour

|

25 ha

|

|

Vieux Port

|

4 ha

|

|

Total

|

122 ha

|

soit les deux tiers de la surface des bassins

du port d'Alger.

-1 ponton bigue de 8-10 tonnes ;

- 1 ponton mâture de 50 tonnes

et 6 bateaux-citernes pour le ravitaillement des navires en eau douce.

En outre, la Marine Nationale permet, pour la réparation des navires,

l'utilisation d'un ponton de 1.200 tonnes et de deux docks flottants de

4.200 et 23.000 tonnes.

LE VIEUX PORT

Ce bassin, situé dans l'angle Sud-Ouest

du bassin Aucour, est maintenant limité au Nord par le môle

du centre et au Sud-est par le môle Sainte-Thérèse.

La longueur des quais accostables est de 720 m.

En raison de son faible mouillage (fonds de -4 à -5), il est réservé

aux embarcations de plaisance, aux sociétés nautiques, aux

remorqueurs et à la pêche.

Oran est le premier port de pêche de l'Algérie. Sa flotte

de pêche comptait en 1938 407 bateaux montés par plus de

1.700 marins. Parmi ces bateaux, 4 étaient des vapeurs et 351 fonctionnaient.

à moteur ; leur tonnage total dépassait 4.000 tonnes.

Le produit de la pêche avait atteint près de 12 millions

300.000 francs cette même année.

Un entrepôt réel des Douanes est installé en arrière

du quai Sud ; il offre une surface 7.613 m. carrés dans deux bâtiments

de deux et trois étages.

LE BASSIN AUCOUR

Il est séparé du Vieux Port

par les môles Sainte- Marie et du Centre ; sa limite Est est constituée

par le môle Jules Giraud. Sa profondeur varie de -4,50 à

-12 ; la longueur utilisable de ses quais est de 1.300 m. C'est un bassin

bien abrité où les plus grands navires des lignes de la

Méditerranée peuvent évoluer aisément.

Le môle du centre de 250 M. X 60 m. est affecté aux Service

du Pilotage de la Santé, des Phares et Balises et à la Direction

du Port. Sur le quai Nord ou quai d'Alger, est installé un vaste

magasin-cale à un étage de 109 m. X 26 m. occupé

par la Société Algérienne de Navigation pour l'Afrique

du Nord. Ce bâtiment est desservi par deux monte-charges électriques

de 1 o tonnes qui amènent les camions, chargés en général

de fûts, du niveau du terre-plein à la terrasse où

les fûts, par simple roulage, sont embarqués sur le pont

du navire bord à quai.

Dans l'angle Nord-ouest du bassin se trouve la partie du port réservée

à la Marine Nationale (plan d'eau, quai Lamoune et plan coupé).

En arrière du quai de rive dit " du Sénégal

" de 506 m. de longueur séparant le môle Sainte-Marie

du môle Jules Giraud, la Chambre de Commerce a construit cinq hangars

au nord de la gare d'Oran-Marine.

Le môle Jules Giraud est de forme rectangulaire de 260 m. de longueur

sur 140 m. de largeur. Les fonds devant ses quais vont de -7,40 à

-10,70.

C'est sur ce môle qu'a été construite la gare maritime

achevée en 1937 (la dépense s'est élevée à

près de 12 millions). Elle comprend quatre grands bâtiments

modernes à étage. Les trois premiers de 75 m. de longueur

et de 35 m. de largeur sont affectés aux trois Compagnies postales

de navigation (Compagnie Générale Transatlantique, Compagnie

de Navigation Mixte et Compagnie Générale de Transports

Maritimes à Vapeur) et sont pourvus de bureaux de passages, de

salles de visite pour les bagages, de terrasses et de passerelles pour

les voyageurs. Le quatrième, de même largeur que les premiers,

a 91 m. de longueur ; il est réservé au Service des colis

postaux, commun aux trois Compagnies postales de navigation, aux Chemins

de Fer Algériens, au service des P. T. T. et au contrôle

des produits exportés par l'O.F.A.L.A.C.

LE BASSIN DU MAROC

Ce bassin est.compris entre les môles

Jules Giraud et Millerand. Sa limite Sud est le quai Beaupuy de 420 m.

de longueur établi par des fonds de -7,40.

Le môle Millerand présente des murs de quai de 220 m. de

longueur à l'Ouest avec fonds de -9,30, de 200 m. au Nord (fonds

de -10,40) et de 380 m. à l'Est (fonds de -10). Il est affecté

momentanément aux charbons de réexportation en attendant

que le môle du Ravin- Blanc soit équipé en môle

aux charbons.

Le long du quai Beaupuy peuvent accoster bord à quai deux navires

pour le chargement de céréales stockées dans le dock-silo

de 30.000 tonnes construit sur les terre-pleins en arrière de ce

quai. Ce dock-silo est constitué par un bâtiment central

flanqué de deux ailes. Sa longueur totale est de p i m., sa largeur

de 26 m., ce qui lui confère une superficie totale de 2.366 m.

carrés. Le bâtiment central, ou chambre de travail atteint

une hauteur de 50 m. 40 dans laquelle sont aménagés un sous-sol,

un rez-de-chaussée et huit étages de hauteurs variables.

Les

silos abritent 180 cellules de trois capacités différentes

: le long de chaque aile sont disposées quatre fosses de déchargement

des navires chargés de céréales en vrac.

Chaque circuit peut livrer 200 tonnes-heure en vrac et l'appareil pneumatique

peut aspirer 100 tonnes-heure.

Les appareils permettent en outre :

- de décharger les wagons de céréales en vrac et

d'ensiler le grain avec un débit horaire de quatre fois 200 tonnes

;

- de reprendre le grain au silo, le mettre en sacs et le charger sur navires

avec un débit horaire de deux fois 120 tonnes et sur camions ou

wagons lorsque l'ensachage est fait sous les mamelles des cellules ;

- de transvaser le grain de cellule à cellule à un débit

horaire de 200 tonnes ;

- de nettoyer le grain avant ensilage, de le désinsectiser, de

le peser et d'en mesurer le volume.

Toutes les opérations sont commandées par un équipement

électromagnétique.

Les travaux ont été terminés en 1935.

Ce bâtiment, qui comporte les derniers perfectionnements du genre,

a coûté plus de 21 millions.

LE BASSIN POINCARE

Ce bassin, à l'Est du précédent,

est séparé de l'avant-port par le môle du Ravin-Blanc.

Il aura deux darses lorsque le môle oblique, seulement amorcé

actuellement, aura été achevé.

Ses quais de rive sont :

- à l'Ouest, le quai Sainte-Thérèse de 120 m. de

longueur avec fonds de 8 m. utilisé par le commerce de vins et

de phosphates et pour la réception des hydrocarbures ;

- et à l'Est le quai de Brest de 200 m. avec fonds à -9,00

affecté à la Société Borgne pour les marchandises

diverses.

Le quai Ouest du môle du Ravin-Blanc longueur et il est accostable

par les navires de fort tonnage.

LE PORT DE RELÂCHE ET LE PORT PETROLIER

Oran est le premier port de relâche

de l'Algérie.

En 1958, 1.386 relâcheurs jaugeant près de 2.800.000 tonneaux

sont entrés au port ; 1.512 de plus de 3.000.000 de tonneaux en

sont sortis.

Plus de 360.000 tonnes de charbon ont servi à leur ravitaillement.

Les dépôts de charbon sont faits sur le môle Millerand,

le long duquel les navires peuvent accoster bord à quai. Les relâcheurs

sont opérés également aux postes d'amarrage sur bouées.

Leur approvisionnement en combustibles solides est effectué à

raison de 6o tonnes- heure à l'aide de chalands et des moyens du

bord et de 100 à 110 tonnes-heure au moyen de grues spéciales

à vapeur. Le môle Millerand est équipé de quatre

appareils transbordeurs de 120 à 200 tonnes-heure.

En ce qui concerne le mazout, les Sociétés pétrolières

ont fait, sur les nouveaux terre-pleins de la baie Sainte- Thérèse,

d'importantes installations reliées au réseau des voies

ferrées du port. Les cuves ont une capacité totale de 32.420

m. cubes et sont reliées à des bouches à quai.

La Shell a installé sur la face Est du môle du Ravin- Blanc

une prise d'essence reliée à une station de pompage de 170

mètres cubes-heure refoulant par un pipe-line jusqu'au dépôt

d'hydrocarbures du faubourg Victor-Hugo.

Les réservoirs à bitume du port ont une capacité

totale de 3.390 m. cubes.

AMÉNAGEMENT ET EXTENSION PRÉVUS DU PORT

Parmi les aménagements à réaliser

dans le port actuel figure en premier lieu la construction du môle

oblique amorcé dans le bassin Poincaré. De 300 m. de longueur

et de 120 m. de-largeur, il procurera cinq nouveaux postes à quai

avec des fonds variant de -0 pour le quai Ouest à -12 pour le quai

Est. Ce môle sera équipé de deux magasins et de quatre

grues électriques.

Auparavant, il sera nécessaire de déplacer la cale de halage

actuelle située à l'angle Est de l'amorce du môle

'oblique. Cette cale sera reconstruite lé long du quai Est du môle

Sainte-Marie et elle pourra recevoir des remorqueurs de 600 CV. calant

4 mètres.

Sur le môle Millerand seront construits cinq hangars dès

qu'il sera libéré des charbons à transférer

au môle du Ravin-Blanc ; l'outillage comprendra cinq grues électriques.

Dans le bassin Aucour, le quai du Sénégal sera élargi

pour permettre l'accostage de navires de 8 m. de tirant d'eau.

En 1938, les Ingénieurs du Port estimaient qu'il fallait vingt

postes à quai pour les opérations simultanées des

navires fréquentant journellement le port. Pour atteindre ce nombre

il sera nécessaire de relier le môle du Ravin-Blanc à

un môle dit " de la Cueva " à construire contre

la traverse du large, par un quai de rive de 430 m. de longueur fondé

à -12, et de protéger l'avant-port actuel des vents d'Est

et de Nord-est par le prolongement de la jetée du large sur 400

m. de longueur.

Il est vraisemblable que les besoins du commerce maritime entraîneront

la construction d'un nouvel avant- port à l'Est de celui existant

qui serait transformé en bassin. Pour éviter alors aux navires

un trop long parcours dans les bassins successifs et une gêne pour

leurs évolutions, peut:être sera-t-on amené à

déraser la jetée du large à son enracinement à

la pointe Lamoune et à ouvrir une passe vers le port voisin de

Mers-el-Kébir en cours de construction.

Une nouvelle voie d'accès aux terre-pleins de la baie Sainte-Thérèse

est projetée ; elle aura son origine au carrefour du pont de Gambetta,

à la cote +76, clans la partie Est de la Ville.

Enfin, la Chambre de Commerce se propose d'édifier au port un chai

à vin de 75.000 hl. en arrière du quai Beaupuy, un entrepôt

frigorifique de 1.810 m. carrés dans la partie Ouest de ce quai

et, en bordure de la gare maritime, un hangar-abri pour les expéditions

de fruits et de primeurs.

ACTIVITÉ DU PORT

Oran est desservi :

1°/ par trois lignes de chemin de fer à voie normale :

- la ligne Oran-Alger ;

- la ligne La Sénia-Aïn-Témouchént ;

- la ligne du Tlélat à la frontière marocaine avec

embranchement sur Ras-el-Ma ;

2°/ par une ligne à voie métrique d'Oran à La

Macta et à Colomb-Béchar ;

3°/ enfin par trois routes nationales :

- la route Nationale N° 2 de Mers-el-Kébir à Tlemcen

prolongée vers le Maroc par la grande rocade Nord allant vers Oudjda

;

- la route Nationale N° 4 d'Alger à Oran,. par Mostaganem et

Arzew ;

- et la route Nationale N° 6 d'Oran à Géryville par

Mascara et Saïda. ,

Ces routes seront complétées par une nouvelle route Aïn-Témouchent-Marnia

qui, empruntant la vallée de la Tafna, rapprochera la frontière

marocaine de la capitale oranaise.

Enfin, Oran sera dans l'avenir la tête de ligne du Méditerranée-Niger

et, à ce titre, son port aura à assurer une bonne part du

trafic de transit des produits en provenance ou à destination de

l'Afrique Occidentale Française.

Pour le moment, le port d'Oran est la porte de sortie de la majeure partie

des produits de I'Oranie. Les exportations portent principalement sur

les vins et les eaux- de-vie, sur les charbons de soute, sur les céréales

et les farineux et sur les laines et les peaux. C'est le premier port

d'Algérie pour les expéditions de céréales.

Par ce port entrent en Oranie, par ordre de tonnage décroissant,

la houille, les huiles minérales, et végétales, les

denrées alimentaires, les matériaux de construction, les

machines diverses.

Le port était fréquenté en 1938 par toutes les marines

étrangères. Le tonnage des navires entrés et sortis

était réparti par moitié entre le pavillon français

et 14 pavillons étrangers. Pour ces derniers venaient en tête

les navires anglais et les navires allemands avec respectivement 13 %

et 7% du tonnage total.

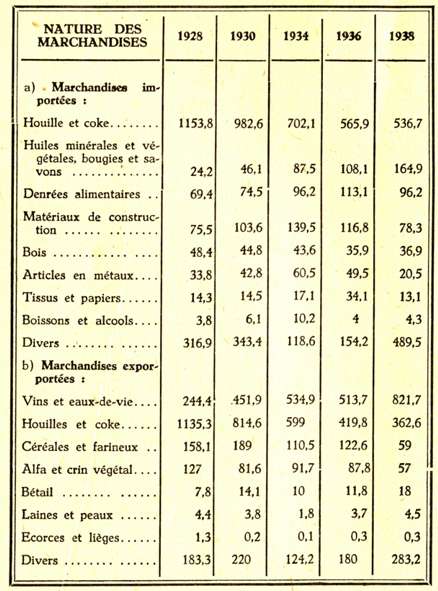

MOUVEMENT DES PRINCIPALES MARCHANDISES

DEPUIS 1928

(Les poids sont indiqués en milliers de tonnes métriques)

MOUVEMENT DES PRINCIPALES MARCHANDISES DEPUIS 1928 |

Oran était le deuxième port

algérien en 1938, aussi bien du point de vue du tonnage de jauge

(14.663.546 tx) que du poids des marchandises (3.257.246 t. contre 3.565.615

pour Alger) qu'enfin du nombre des voyageurs (142.808). Par contre, il

détenait la première place quant au nombre des navires (8.643

contre 7.614 pour Alger).

Parmi les ports de France et de l'Afrique Française le port d'Oran

occupait en 1938 :

- le cinquième rang après Marseille, Le Havre, Alger et

Dakar pour le tonnage de jauge ;

- le septième pour le tonnage des marchandises et de la pêche

;

- le douzième du point de vue du nombre des voyageurs ;

- enfin le cinquième après Marseille, Le Havre, Le Chapus

et Brest pour le nombre de navires.