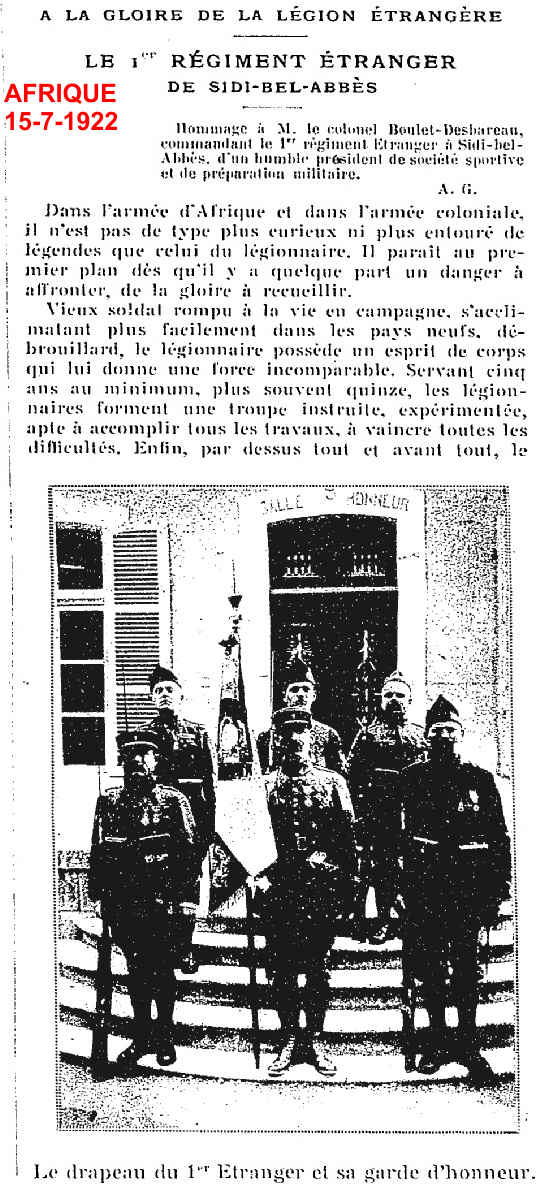

A LA GLOIRE DE LA LÉGION ÉTRANGERE

LE 1er RÉGIMENT ÉTRANGER DE SIDI-BEL-ABBÈS

Hommage à M. le

colonel Boulet-Desbareau, commandant le 1er régiment Étranger

à Sidi-bel-Abbès, d'un humble président de société

sportive et de préparation militaire.

Dans l'armée d'Afrique et dans l'armée coloniale, il n'est

pas de type plus curieux ni plus entouré de légendes que

celui du légionnaire. Il parait au premier plan dès qu'il

y a quelque part un danger à affronter, de la gloire à

recueillir.

Vieux soldai rompu à la vie en campagne, s'acclimatant plus facilement

dans les pays neufs, débrouillard, le légionnaire possède

un esprit de corps qui lui donne une force incomparable. Servant cinq

ans au minimum, plus souvent quinze, les légionnaires forment

une troupe instruite, expérimentée, apte à accomplir

tous les travaux, à vaincre toutes les difficultés. Enfin,

par dessus tout et avant tout, le légionnaire est soldat, passionné

d'aventures, de nouveautés, de gloire. En Algérie, au

Mexique, au Tonkin, au Dahomey, à Madagascar, au Maroc, le légionnaire

a toujours ouvert la route et prodigué son sang. Digne de son

nom, il a repris, après deux mille ans, la tradition du légionnaire

de l'ancienne Rome, soldat intrépide et grand bâtisseur.

L'histoire des régiments étrangers, c'est toute notre

histoire militaire; depuis quatre-vingts ans, la Légion a ajouté

au prestige des anciens corps étrangers la gloire incomparable

qu'elle s'est acquise dans toutes nos grandes guerres et dans toutes

nos expéditions lointaines.

Par des preuves innombrables de dévouement, par son constant

esprit de sacrifices, la Légion a tenu magnifiquement le serment

que prête chaque légionnaire et qui est la devise inscrite

à son drapeau : Honneur et Fidélité.

La vieille Légion.

La France a toujours groupé sous son drapeau des soldats étrangers.

Depuis Charles VII, des étrangers ont combattu dans toutes nos

guerres et pris leur part de toutes nos gloires.

Tous les exilés, tous les opprimés trouvaient en France

une nouvelle patrie à laquelle ils donnaient leur amour et leur

sang.

Sans parler des Suisses et des Allemands qui, sous l'ancien régime,

ont toujours fourni les plus gros effectifs et dont l'histoire est trop

connue, comment oublier ces troupes dont la fidélité leur

valut d'être la garde personnelle du roi : les Gardes Écossaises,

le Royal Irlandais.

Fidèle à ses principes, l'Assemblée Nationale supprima

les régiments étrangers en les naturalisant purement et

simplement français. Plus tard, les corps étrangers se

mirent au service du génie de Napoléon. Il suffit de se

souvenir du courage des lanciers polonais à Somo-Sierra. et de

connaître le culte qui, chez les vétérans des pays

rhénans, entourait la mémoire de l'empereur, pour être

certain de leur attachement à la France.

Formée en 1831, la Légion étrangère compte

à son début beaucoup de vieux soldats étrangers

de l'Empire. Ce sont eux qui lui apportent les traditions de l'armée

napoléonienne, première base de celles de l'armée

d'Afrique. Elle se recrute ensuite dans tous les pays d'Europe comprenant

surtout des Polonais sans patrie et des Italiens fuyant le joug autrichien

; plus tard, des Alsaciens-Lorrains. Transportés d'abord à

Alger, la Légion a bientôt des bataillons à Oran

et à Bougie.

Elle prend une part glorieuse à toutes les colonnes et tous les

combats de cette guerre d'Algérie où les qualités

propres du troupier jouent un rôle primordial. Bravoure et sang-froid,

entrain, résistance à la fatigue et aux maladies, vigilance

continuelle, esprit de ressource.

Les chefs deviennent les généraux et maréchaux

de tous les régimes, les Bedeau, les Mangin, les Saint-Arnault,

les Mac-Mahon, les Canrobert, les Saussier, les de Négrier, les

Grisot, etc....

Les faits d'armes sont innombrables. En 1857. à Constantine.

elle prend un drapeau, repousse deux attaques, forme la deuxième

colonne d'assaut qui s'empare de la ville et perd le colonel Combes,

atteint de deux balles. En 1840, ce sont la colonne de Bougie et l'héroïque

défense de Milianah où elle perd 450 hommes, tués,

sur 750. En 1844, elle prend Biskra. En 1845, elle fait partie des colonnes

contre Bou Maza. En 1849, elle prend Ziiatcha. Entre temps, elle l'ait

de multiples colonnes, bâtit des villes, construit des routes,

des postes, dessèche des marais. En 1854, elle est en Crimée.

A l'Alma, le général Canrobert est enthousiasmé

par la fière allure des légionnaires. " A la bonne

heure, leur crie-t-il, servez d'exemple aux autres, braves légionnaires

! "

Elle se distingue à Sébastopol, où son chef, le

colonel Vienot,. est tué. En 1857, elle prend part aux colonnes

de Kabylie et décide de la prise d'Icheriden.

En 1859, elle inscrit Magenta à son drapeau. En 1862. elle est

au Mexique où une compagnie livre l'immortel combat de Cameronc.

Pendant neuf heures, 62 légionnaires soutiennent, contre 1,200

fantassins et 850 cavaliers, une lutte acharnée, repoussant toutes

les propositions de l'ennemi. Barricadés dans une ferme, torturés

par la soif, enfumés par l'ennemi qui accumule des broussailles

qu'il enflamme, fusillés par les brèches, les légionnaires

luttent jusqu'à la dernière cartouche, puis, mettant-

baïonnette au canon, ils foncent sur l'ennemi qui s'empare des

dix-neuf survivants. Les Mexicains avaient perdu 300 hommes dont 200

tués.

En 1870 un bataillon de Légion défend héroïquement

le faubourg Bannier, à Orléans.

De 1871 à 1885, ce sont les colonnes du général

de Négrier, pendant les insurrections de Kabylie et du Sud-Oranais.

En 1884, Bac-Minh ; en 1885, deux compagnies de Légion sont bloquées

dans Thuyen-Quan par plusieurs milliers de Chinois. Elles soutiennent

un siège héroïque de trente-six jours. Victorieuses,

malgré les mines, sept assauts, le bombardement continuel, elles

ont perdu, lorsque la brigade Giovanninelli vient les dégager,

le tiers de leur effectif. Un officier est tué, tous les autres

sont blessés.

Le 4 février, les légionnaires prennent Lang-Son. Puis,

ce sont des colonnes continuelles en pays difficile, à la poursuite

des bandes de pirates et d'irréguliers chinois.

Et partout, c'est la bravoure du légionnaire qui fait merveille.

Une escouade, une demi-section rencontrent l'ennemi par hasard. Par

réflexe, follement, elles attaquent toujours, sans égard

à la force de l'adversaire et leur élan est tel que cette

tactique audacieuse obtient souvent des résultats extraordinaires.

Au Dahomey, c'est encore la Légion qui entre avec le colonel

Dodds à Kano et à Abomey. A Madagascar, tout en payant

un lourd tribut au climat, elle lutte de façon stoïque.

" Lorsqu'un soldat de France entre à l'hôpital, dit-on

couramment, c'est pour être rapatrié ; un tirailleur, c'est

pour guérir ; un légionnaire, c'est pour mourir. "

Il est inutile de rappeler le rôle de la Légion pendant

la grande guerre. Dès 1914, son effectif fut triplé par

le nombre de volontaires. Tous les étrangers qui connaissaient

la France, et par conséquent l'aimaient, s'engagèrent

en masse.

La Légion fournit les cadres et un nombre suffisant de vieux

légionnaires pour donner la solidité et l'esprit de corps.

Les résultats furent ceux que la presse a popularisés,

que neuf citations à l'armée ont consacrés.

Cette Légion fut aussi le premier noyau de deux armées

: polonaise et tchécoslovaque.

Aux Dardanelles, la Légion écrivit les plus belles pages

de son Histoire : à Sebdul-Babr, où le bataillon, ayant

perdu tous ses officiers, réduit, d'une centaine d'hommes commandés

par un adjudant-chef, attaque encore et prend deux tranchées

turques - à Kérêvés-Déré -

pendant la retraite de Serbie, où lé bataillon de Légion

est sans cesse à l'arrière-garde.

Dès le début de la conquête, la Légion fut

envoyée au Maroc. Elle y refit cette guerre d'Afrique où

elle s'était autrefois illustrée. Elle sut y accroître

sa gloire. Le combat d'Alouana montra combien étaient vivaces

chez elle l'esprit de devoir et de sacrifice. La Légion n'avait

pas dégénéré.

Pendant la guerre, sa tâche y fut particulièrement lourde.

Les troupes d'opération au Maroc avaient été fortement

réduites. La Légion elle-même avait vu partir pour

le front français une grande partie des volontaires n'appartenant

pas aux nations en guerre contre nous.

Les autres furent organisés en bataillon formant corps. Leur

tâche fut énorme. Devant suppléer à l'insuffisance

numérique par leur activité et la rapidité de leurs

mouvements, ces unités ne connurent pas le repos. Les colonnes

succédèrent aux colonnes, les combats, les reconnaissances,

les créations de postes se multiplièrent. II fallait sans

répit soutenir nos partisans, intimider les hésitants

que sollicitait la propagande ennemie, agir vigoureusement et immédiatement

contre les dissidents qui menaçaient l'œuvre entreprise.

La Légion peut être fière de son œuvre dans

ce Maroc qu'elle a contribué à conquérir et qu'elle

nous a gardé.

La Légion d'aujourd'hui.

Depuis plus de trois ans, la guerre est terminée. Au prix de

1,500,000 morts et de 800,000 mutilés, la France a conservé

son indépendance et acquis une gloire immortelle.

Les nations opprimées attendaient sa victoire pour revivre, comptant

sur elle pour les protéger. Dans l'Orient a retenti le vieux

cri de guerre, jamais oublié : Gesta Dei per Francos. Les nations

vaincues ne peuvent plus dire : " Dieu est trop haut, la France

est trop loin. "

La France a assumé la protection de la Syrie. La Victoire 1918

a fait affluer à la Légion de nombreux volontaires de

toutes nationalités.

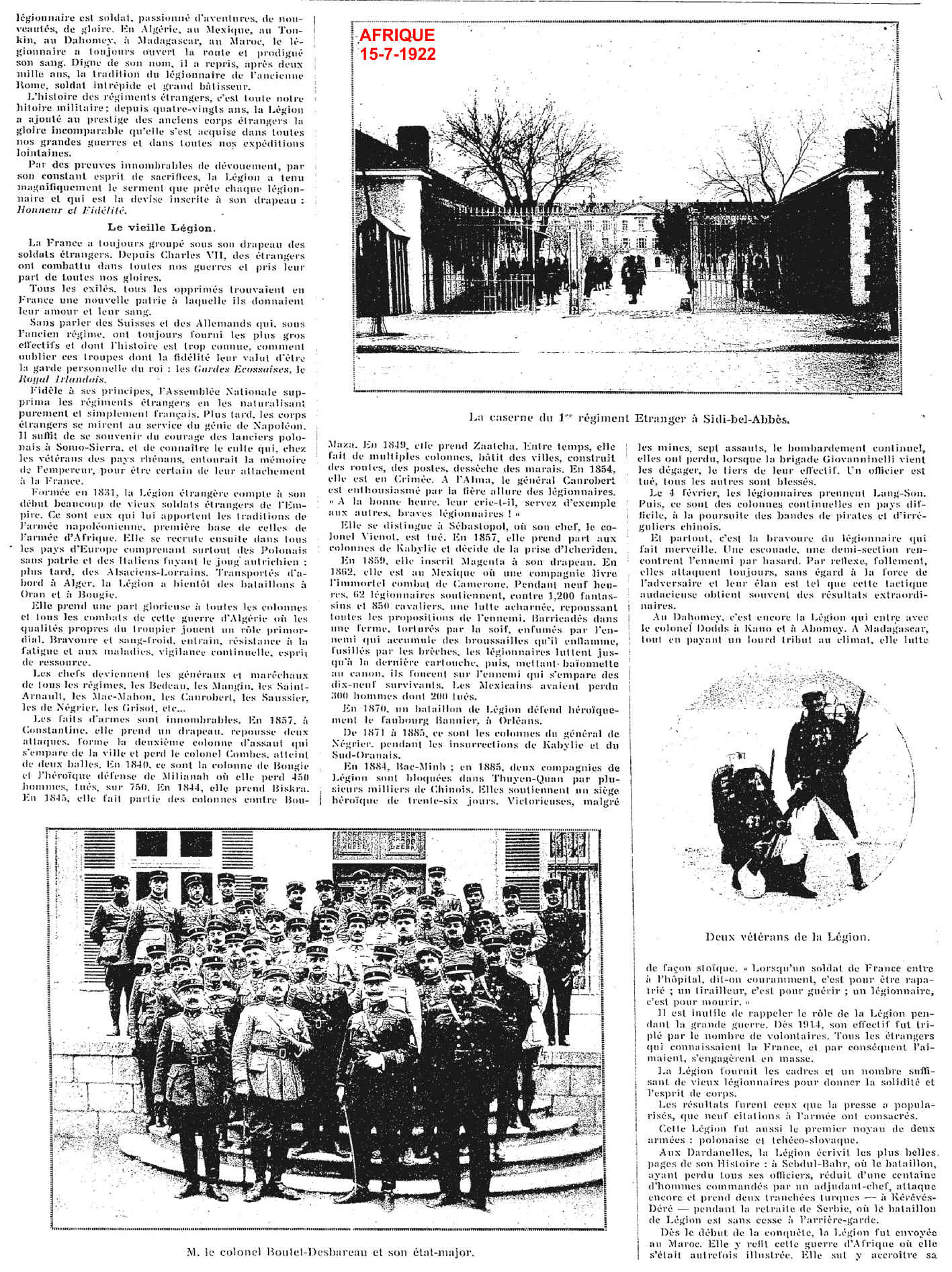

Tous arrivent au 1er Étranger, à Bel-Abbès. L'instruction

y est poussée activement et le nouvel engagé comprend

bientôt ce qu'est un légionnaire. Quelle que soit son origine,

il est vite amalgamé dans ce creuset qu'est la Légion.

Il voit toutes les différences s'effacer dans une même

discipline, il voit des gradés de sa nationalité qui lui

commandent en français, il entend parler journellement de la

Légion, de son passé, du Maroc, de la Syrie et aussi du

Tonkin. ce paradis du légionnaire. Ses souvenirs antérieurs,

pour beaucoup ceux des dernières années, sont des cauchemars,

s'effacent, il est légionnaire, il en est fier.

Dès qu'il est débrouillé, il est dirigé

sur l'une quelconque des compagnies échelonnées entre

Bel-Abbès et le Guir. Son instruction y est terminée,

il est prêt à faire campagne.

Il était à craindre que cette Légion ne fût

pas à la hauteur de l'ancienne, que les passions politiques ou

nationales ne nuisissent à la solidité de l'édifice,

que la Légion ne fût plus le modèle de loyalisme

qu'elle avait toujours été. Ces craintes furent vaines.

Les légionnaires d'aujourd'hui sont semblables à leurs

anciens. Ils connaissent le même amour des aventures et des pays

neufs.

Ces volontaires, dont beaucoup viennent de se battre pendant sept ans,

sont bientôt impatients de faire campagne et sollicitent leur

envoi sur les T. O. E.

Les faits montrent la façon dont ils s'y conduisent. Au Maroc

: le 21 mars 1921, un détachement de 38 légionnaires de

la 9e Compagnie du 4e Régiment Étranger est attaqué

par surprise à l'Oued-Ouzziat. A la première décharge,

treize légionnaires sont tués et douze sont blessés.

Les treize survivants luttent pendant deux heures, et, malgré

la supériorité numérique de l'ennemi, sous la conduite

de leur lieutenant, enlèvent à la baïonnette la position

de l'adversaire et le mettent en fuite. Ils n'avaient abandonné

ni un blessé, ni un cadavre, ni une arme.

Le 4 septembre 1921, trois bataillons de Légion l'ont partie

du groupe mobile de Bekrit et participent aux opérations du Djebel-Ahroun.

La mission du groupe mobile consiste à s'emparer du massif de

l'Ahroun après avoir occupé le piton de Sidi-Oualar et

la croupe de l'Ajgou. Le terrain à parcourir est inconnu en grande

partie. D'après les renseignements recueillis, l'ennemi est décidé

à opposer une forte résistance.

Les unités chargées de la prise de Sidi-Ouatar quittent

le bivouac à 3 h. 30, et à 6 h. 15. après un irrésistible

assaut à la baïonnette, occupent leur objectif.

A 9 heures, l'attaque de l'Ajgou se déclanche ; le combat, rapidement

mené, permet à nos troupes d'assurer la conquête

définitive de la croupe à 9 h. 30.

A 16 heures, les généraux Poeymireau et Rheveney sont

sur le sommet de l'Ahroun.

Grâce à l'instruction, à la discipline et au courage

des troupes engagées, celle opération importante fut rapidement

menée avec des pertes très minimes.

Au Levant.

Le 4e Bataillon du 4e Etranger fournit 100 volontaires pour exécuter

un coup de main sur un village rebelle. Le détachement fait une

marche de dix heures pour gagner sa base de départ. Il fait une

nouvelle marche de quinze heures en pays montagneux et hostile pour

atteindre son objectif, accomplit sa mission à la baïonnette

et ramène 21 prisonniers. Ce coup d'audace vaut aux officiers,

sous-officiers et légionnaires du détachement dix-sept

citations à l'ordre de la brigade.

La vieille Légion eût-elle l'ait mieux ? Le 6 novembre

1921, le 1er Régiment Étranger envoie au Tonkin un bataillon

qui occupe Lang-Son, Na-Cham, Cao-Bang, la région limitrophe

de la province chinoise du Quang-Si où règne depuis un

an la guerre civile avec toutes les misères qu'elle entraîne.

Des troupes du Quang-Si passent la frontière et projettent d'attaquer

Lang-Son le jour de Noël. Apprenant l'arrivée des légionnaires

à Lang-Son, ils renoncent à leur attaque, tant est redoutée

la Légion en Extrême-Orient.

Le 6 janvier 1922, une petite colonne de 100 légionnaires, commandée

par le capitaine Thomas et le lieutenant Blanquet,. est chargée

de nettoyer la région entre Dong-Dong el Na-Cham.

Sans pertes, le capitaine Thomas accomplit sa mission, tuant 40 pirates

dont un chef important porteur de documents inédits et s'emparant

d'un drapeau qui porte en langue annamite l'inscription suivante : Troupe

de la reprise de l'Annam, 2e Bataillon, 3e' Régiment, Chef de

Bataillon Sa-Qinh. "

La tradition est renouée. La conduite des légionnaires

sur tous les fronts, leurs nombreuses citations permettent d'être

fier de l'œuvre accomplie.

Un chef qui a vu la Légion à l'œuvre, le général

Aubert, a résumé dernièrement son appréciation

dans l'éloge suivant : " C'est la meilleure troupe, européenne,

solide, brave et manœuvrière ; elle s'est toujours montrée

à la hauteur des circonstances les plus critiques. "

Au Maroc, en Syrie, comme à la frontière chinoise, le

légionnaire sait, toujours mourir héroïquement comme

jadis ce sous-officier de Taxa, en criant : " Vive la France !

Vive la Légion ! " La vieille et grande musique de la Légion

fut de de tous temps l'auréole de la Ville qui l'abrite. Les

artistes qui la composent ont fait d'elle un symbole qui subsistera

toujours et qui l'a placée une des premières de noire

belle France.