|

Tizi-Ouzou (Le col des genêts)

par

Edgar Scotti

Habitants des montagnes pauvres, surpeuplées, les

kabyles ont su conserver leurs coutumes, leur langue, leur culture. Le

nom de "Amazirt " ou de "Tamazirt " fréquemment

employé, signifie homme libre, en berbère. L'étymologie

même du mot " kabyle " est incertaine. Pour certains,

elle pourrait dériver de l'arabe Kabila " ou de "Kibila

", tribu berbère. Pour d'autres, "Kabel ", c'est

celui qui, à défaut de la langue, a accepté vers

707, la foi des "cavaliers d'Allah ". Enfin une origine phénicienne

lui est même parfois attribuée.

Au XIVe siècle, l'historien IbnKhaldoun relate que dans les villages

kabyles "fleurissent les vertus qui honorent l'humanité,

la noblesse d'âme, la haine de l'oppression, la bravoure, la fidélité

aux promesses, la bonté pour les malheureux, la charité,

la constance dans l'adversité. "

En raison de la pauvreté des sols, pentus, ravinés par l'érosion,

la densité de la population, (136 habitants au km2 en 1936, dans

l'arrondissement de Tizi-Ouzou), l'économie de la Kabylie repose

sur l'arboriculture, l'artisanat et surtout sur l'émigration. Les

figuiers, dont deux variétés, "Taaran'imt "

et " Tameriout " se distinguent par l'inoubliable succulence

de leurs fruits, poussent jusqu'à une altitude de 1200 mètres.

Les Berbères, premiers occupants de l'Afrique du Nord, appartiennent

à la civilisation de l'olivier. Cet arbre fait partie de l'Histoire

des peuples méditerranéens. Deux variétés

se côtoyent, Chemlal "et " Azeradj ". Aussi, figues

et huiles constituèrent pendant longtemps la base de l'alimentation

des Kabyles et servirent de produits d'échange contre de l'orge

ou du blé dur, les sols siliceux ne produisant guère que

du " béchena ". (sorgho)

Aux ressources apportées par les arbres fruitiers et la culture

des légumes, il convient d'ajouter la cueillette des glands doux

et les produits de l'apiculture, à laquelle beaucoup de Kabyles

étaient très attachés.

Enfin à ces ressources agricoles, il convient d'ajouter le liège.

En 1905, la chefferie des Eaux et Forêts de Tizi-Ouzou en a produit

10 560 quintaux, soit plus de 90 des 11 705 quintaux récoltés

dans le département d'Alger.

L'artisanat actif a su évoluer, par le travail de la poterie à

Taourirt-Amokrane, de la laine pour les tapis des Aït-Hichem et de

la bijouterie aux Beni-Yenni.

Tizi-Ouzou porte et

capitale de la Grande Kabylie

|

Ô village rêveur !

Non, tu n'es pas un trou,

Couché sur le Belloua, qui sur son cœur te serre.

Tu resteras toujours pour nous le Belvédère,

D'où nos yeux, plongeront dans l'espace infini

d'un tableau saisissant, comme l'aiglon au nid ! "

Dr Ferdinand Huchard ancien maire de Tizi-Ouzou

|

Capitale de la Grande Kabylie, la ville de Tizi-Ouzou

est située au pied du djebel Belloua qui culmine à 695 mètres

d'altitude, au-dessus de la vallée du Sébaou. Le vénéré

marabout éponyme, Sidi-Belloua, était souvent invoqué

dans les conversations en témoignage de sincérité

ou de véracité absolue.

Hak

Rabbi, Sidi-Belloua

Sa kouba, étincelante de blancheur, se dressait solitaire, à

l'abri d'un olivier noueux, au milieu des pierres blanchies d'un petit

cimetière. De nombreuses processions de femmes convergeaient fréquemment

vers ce lieu de prières et de recueillement.

Par sa situation géographique, au centre d'un important massif

montagneux, Tizi-Ouzou est une agglomération propice aux échanges

et aux rencontres.

Son marché du samedi, notamment, est particulièrement apprécié

en raison de sa fréquentation par des commerçants venus

de fort loin proposer des dattes et des céréales en échange

d'huile et de figues.

Par Tizi-Ouzou, il est possible d'accéder à des villages

kabyles portant des noms bien particuliers, comme Tikobaïn, Oumzizou,

Tamda situés au nord-est, après avoir franchi le pont de

Bougie sur lequel n'étaient admis que les véhicules pesant

moins de 10 tonnes en charge. Au sud-est, d'autres villages dont l'origine

toponymique soulève beaucoup de questions, comme Tirmitine, Aït-Ouanech,

lchardiouène, Taguemount-Azzouz, Taguemount-Oukerrouch, Igoulmimène.

L'arrivée des

Français

Jusqu'en 1848, la pénétration française

en Kabylie était seulement limitée à l'occupation

de quelques points, comme Djidjelli en 1837, Dellys 1844, Bougie 1847.

En 1851, Bou-Baggla, " l'homme à la mule " pousse ses

attaques contre les tribus fidèles à la France, jusque dans

la vallée du Sebaou. C'est alors que le gouverneur général

Randon ouvre des routes stratégiques de Dellys à Aumale

par Dra-elMizan et Bouira. En 1854, les colonnes françaises traversent

de part en part le massif kabyle et acquièrent une meilleure connaissance

de cette région. En 1856, un nouveau fanatique, Hadj-el-Amar, soulève

les tribus du littoral ; le 22 janvier, une colonne venant d'Alger dégage

Tizi-Ouzou, rétablit une tranquillité momentanée

dans la vallée du Sebaou.

En 1857, les 30 000 hommes de trois divisions commandées par les

généraux Renault, Mac-Mahon et Yusuf sous la direction du

gouverneur général Randon attaquent le 19 mai le centre

des Beni-Raten. Le 14 juin la première pierre du Fort Napoléon

est posée suivant les plans du général Chabaud la

Tour. En dix-sept jours, une route carrossable relie ce fort à

Tizi-Ouzou et le télégraphe électrique transmettant

des signaux " morse " les unit l'un et l'autre à Alger.

En laissant aux Kabyles, leurs biens, leurs coutumes, leur administration

municipale, djemaa ", leurs institutions particulières, Randon

obtint la pacification de la région. Jusqu'en 1857, Tizi-Ouzou

fait partie du dispositif de défense mis en place à Dellys.

Durant les insurrections d'avril 1871, les villages isolés comme

Bordj-Ménaïel et Palestro seront saccagés et leur population

européenne massacrée. Dans les villes et postes fortifiés,

les assauts seront repoussés par les garnisons de Bougie, Tizi-

Ouzou, Dra-el-Mizan. Fort National résistera durant soixante jours,

jusqu'à l'arrivée d'une colonne de secours. La population

de Tizi-Ouzou avait pour consigne, en cas d'attaque, de se replier sur

le fort, l'école de garçons et la prison civile.

Tizi-Ouzou et son bordj

La construction de Dra-el-Mizan, (le bras de la balance)

en 1851 et de Tizi-Ouzou en 1855 démontre la volonté des

Français de s'opposer à la farouche résistance Kabyle.

En 1855, l'armée française s'installe au " bordj ancien

fort turc construit sur l'emplacement de fortifications romaines. Situé

au sud de Tizi-Ouzou, face au djebel Belloua, il dispose d'épaisses

murailles, surmontées de casemates s'ouvrant sur l'extérieur

par d'étroites meurtrières. Dans la cour du fort, une "

kouba " et un puits ; de nombreuses sources jaillissent dans les

environs. L'une d'entre elles ruisselle au-dessus du bordj, accroche les

rayons du soleil au zénith comme les facettes d'un diamant.

Le " bordj " va se transformer rapidement en un important entrepôt

fortifié. En effet, jusqu'à la construction en 1857 de Fort

Napoléon, (Fort National), Tizi-Ouzou est un point d'appui stratégique

dans la région et notamment pour Bou-Khalfa, situé à

quatre kilomètres sur la route d'Alger. Le bordj, enfoui dans les

arbres, se dresse face au Belloua au nord et à la vallée

de l'oued Sébaou à l'ouest.

Création spontanée

du village

Vers la fin de 1856, le maréchal comte Alexandre

Randon, gouverneur général de l'Algérie, inspecte

à Tizi-Ouzou les travaux d'ouverture de routes et de construction

de fortifications. Il constate l'établissement d'une nombreuse

population de cantiniers et d'ouvriers, sur les pentes, autour du fort,

dans des conditions précaires et sans aucune protection contre

les attaques. Un projet, approuvé par le gouverneur général,

permet l'attribution de lots à bâtir à des commerçants

et ouvriers possédant les moyens d'y élever des constructions.

D'autres commerçants affluent et s'y établissent sans autorisation.

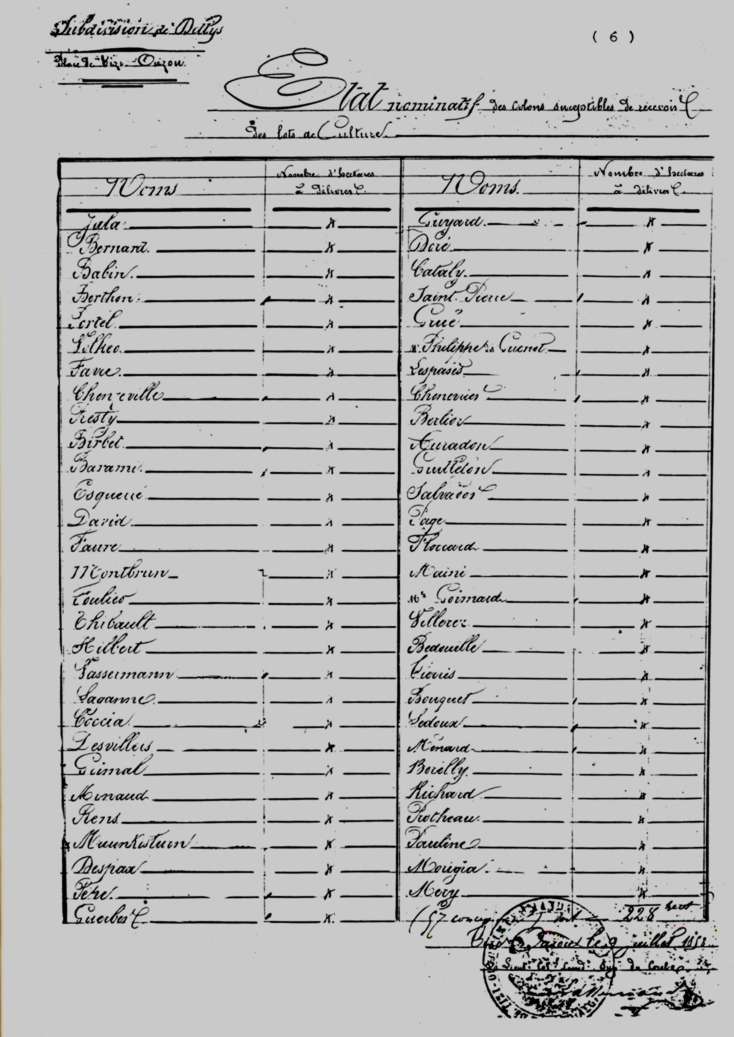

Au mois de juillet 1857, le commandant Lallemand, responsable au sein

de la subdivision de Dellys du cercle de Tizi-Ouzou, remarque que ce village

créé par la force des choses n'a pas d'existence légale.

En effet, aucun décret n'autorise sa création. Plus grave

encore, le deuxième plan d'allotissement ne prévoit pas

de terres agricoles. Toutes celles des environs sont déjà

cultivées par les Kabyles dont le douar est mitoyen avec le village

en projet. Pour compenser l'absence de surfaces agricoles, le déplacement

d'une smala " de spa his de la tribu des "Amaraoua " est

envisagé. Il permettrait la libération de terres susceptibles

d'être affectées à des indigènes en compensation

de celles qui seraient utilisées pour la création du village.

Le 8 juillet 1858, le commandant Lallemand fait dresser un état

des 57 premiers concessionnaires. Les terres disponibles ne permettent

pas à raison de 4 hectares par famille de les satisfaire tous.

Plusieurs dizaines d'autres attendent.

Incertitudes sur l'orientation

économique

Par lettre du 21 mai 1858, le secrétaire du Gouvernement général

s'adresse au Général commandant la subdivision de Dellys."

Comme vous, mon cher Général, je pense que Tizi-Ouzou

sera bien longtemps encore un centre plus commercial qu'agricole et qu'on

peut dès lors réserver une bonne partie des lots urbains

aux industriels qui viendraient s'y établir et à qui l'on

n'accorderait point de terres de culture

Mon opinion est, du reste, que la population de Tizi-Ouzou tendra plus

à décroître qu'à augmenter et que sur les 102

lots urbains inscrits au plan il n'en restera pas de longtemps occupés

plus de 50. J'estime en conséquence qu'il y a lieu de répartir

les 246 hectares disponibles à Tizi- Ouzou, entre les 50 premiers

habitants de ce centre qui paraissent devoir se livrer à la culture

des terres avec le plus d'avantages. Si plus tard le village prend de

l'extension on verra à augmenter aussi son territoire agricole.

Veuillez bien donner des instructions dans ce sens. "

Ces incertitudes se poursuivront après la création par décret

du 27 octobre 1858, du village de Tizi- Ouzou. Un territoire agricole

de 286

hectares 5 ares et 65 centiares lui est affecté. Cependant les

parcelles réservées à divers usages militaires, urbains,

carrières, marché, briqueterie, cimetières, couvrent

plus de 58 hectares limitant sensiblement le territoire agricole, qui

ne dépasse pas 200 hectares. Comme ces reprises sont postérieures

au travail de lotissement. M. Tharaud, chef du service topographique,

estime qu'il serait nécessaire d'indemniser les colons qui se trouveraient

ainsi dépossédés, avant même d'avoir la jouissance

de leur lot.

Par décret de Napoléon Ill en date du 27 octobre 1858, il

est créé sur la route de Dellys à Bougie, à

proximité de " Bordj Tizi-Ouzou " dans la subdivision

de Dellys, province d'Alger, un centre de population comprenant 94 lots

urbains, non compris les établissements militaires.

En 1860, le lieutenant colonel d'infanterie Martin prend le commandement

de la place, le lieutenant Gaulet du 2e Spahis prend la direction du

bureal) arabe ". Un état-major de défense des places

de guerre est constitué à Alger. Le capitaine Bruneau, jusqu'en

1867, représente la place de Tizi-Ouzou, il sera remplacé

en 1E368 par le capitaine Jarrié.

Une accumulation d'obstacles

La délimitation des lots et l'installation des

colons sur les terres, soumises à de nombreuses difficultés,

retardent leur mise à disposition. L'Administration ne dispose

pas suffisamment de géomètres susceptibles d'accomplir ce

travail. C'est M. Garié, géomètre qui est chargé

de délimiter les lots et de procéder à l'installation

des colons sur leurs terres. Cependant par une dépêche du

6 novembre 1858, le général commandant la subdivision de

Dellys, signale que le géomètre est employé encore

pour longtemps à Bordj-Ménaïe1 pour un travail dont

il ne peut être distrait et qu'il est urgent d'envoyer un second

géomètre. Du fait de cet empêchement, c'est M. Chêne

qui est envoyé à Tizi-Ouzou, où il est d'ailleurs

fort mal reçu. Par la suite, M. Verpriot, reçoit l'ordre

de procéder au relevé cadastral. Pas avant, cependant, de

terminer le travail commencé à Dra-el-Mizan.

Les premiers colons

Souvenons-nous des noms de ces premiers colons, en soulignant que colon

dérive du latin colonus habitant non indigène qui cultive

une terre.

Leurs noms figurent sur l'état de lotissement dressé le

14 septembre 1859 par M. Tharaud, chef du service topographique.

|

M. Faure Sauveur, journalier

- Ledoux Louis, forgeron

- Birbet Bernard, journalier

- Berthon J. P., commerçant

- Paulin Fossati, conducteur

- Despax Jean, cafetier

- Richeran Marc, charretier

- Presty Antoine, cafetier

- Hilbert Jean, charretier

- Coccia Jean, entrepreneur

- Sala François, chauffeur

- Page Auguste, tailleur

- Guillaumiez M., journalier

- Cheuzeville Louis, boucher

- Morigia Antoine, jardinier

- Devillers Jean, cafetier

- Munkisturn Barthélémy

- Rens Joseph, ferblantier

- Méry Jean, jardinier

- Portet Aubin, maréchal ferrant

- Guilleton Benoit

- David Guillaume, boulanger

- Valensot Claude, charcutier

- Bouquet Jean Baptiste

- Pécollo Michel

- Cataly Jean, perruquier

- Saint-Pierre, Paul, serrurier

- Guyard François, journalier

- Guerber Jean, maçon

- Bedouille F., tailleur de pierre

- Goisnard Marie, tailleur de pierre

- Lespases Barthélémy, tailleur de pierre

- Borelly Pierre, charpentier

- Babin Léon, tailleur de pierres

- Ménard Gilbert, maçon

- Wassermann Charles, cafetier

-Thibaut Edouard, Auguste Hippolyte, épicier, boulanger

- Maini Richard, peintre

- Pépe Virgile, boucher

- Auradou Clara, tenant brasserie

- Fournet Louis, successeur,

- Berliotz Auguste, pâtissier

- Faure Théodore, cafetier

- Ménard Philibert, commerçant

- Gruet Charles, commerçant

- Viala Joseph, maçon

- Arnaud Benoit, maître d'hôtel

- Chénevière Louis, cafetier

- Tierrisse J., tailleur de pierre

- Faure Jean Baptiste, cafetier

- Foulier Florent, boucher

- Richard Sébastien, meunier

- Montbrun Jean-Baptiste

- Grimai Adolphe, commerçant

- Bourret Paul, marchand

- Girard Henri, commis

- Géry Joseph, voiturier

- Bouvier, tailleur de pierre

- Flocard Nicolas, forgeron

- Brau Paul

- Weinmann Jean-Michel

- Lestang Joseph-Marie

- Sirlone François

- Viala Gérémie

- Larané Jean

- Esquerré Janvier, commerçant

- Barami, amin des Barami

- Sacane Gabriel, charretier

- Ali ben Hamoud, entrepreneur

- Mme Alcaraz, droguiste

- Heurtaux Alfred,

- Ferro-Vecchio Alexandre

- Soulié Pascal, Pierre

- Ferran Jean

- Poussard Jean-Marie

- Lavagne Théodore

- Orlandil Ignace

- Rogliani Marius,

|

Ces premiers colons seront suivis par beaucoup d'autres

parmi lesquels nous relevons notamment les noms de :

- Privat Joseph, Antoine, né le 10 mars 1837 à La Bastide

en Aveyron, marié, sans enfant, il est en Algérie depuis

1875. Le 30 avril 1879, il obtient le lot urbain n° 177.

- Verny Joseph est arrivé en Algérie en 1860, c'est un ancien

militaire, il habite à Tizi-Ouzou depuis 1862. Marié, deux

enfants, il obtient le 30 avril 1879, le lot urbain n° 298.

- Branche Alexandre né à Randan, Puy de Dôme, le 17

août 1827 époux de Panin Madeleine avec leur fils Eloi, 22

ans. Viennent de Randan, Puy-de-Dôme, obtient un lot urbain de 6

ares 63 centiares, prise de possession le 10 février 1880.

- Alibert Jean né à Montauban, Tarn et Garonne en 1826 ;

lot urbain n° 110 et un lot rural n° 104 bis.

- Brau Paul titre du 23 février 1864 ; lot à bâtir

de 5 ares 67 centiares n° 82.

- Brau Guillaume et son épouse Marie Rouyaroux, lot rural n°

41 de 13 hectares 22 ares 80 centiares, lot rural n° 126 de 2 hectares

5 ares 70 centiares

Ces deux lots seront cédés à Barthet Joseph.

- Tête Lucien né à Saint Laurent sur Gorre, Haute

Vienne, lot urbain n° 141 : 6 ares 30 centiares, lot rural n°

50 : 31 ha 6 ares 10 centiares.

- Bovis Jean-Baptiste, lot urbain n° 122 : 6 ares 60 centiares, lot

rural n° 117 : 26 ha 62 ares 50 centiares.

- Boyer André né à Saint-Germain, Puy de Dôme,

lot urbain n° 215 : 6 ares, lot rural n° 54 : 24 ha 98 ares 60

centiares.

- Bouvier Charles né en 1819 à Sarville dans la Meurthe

.

- Antoine Georges né à Echery, Haut- Rhin.

- Bouland Antoine né à Beaudreville, Eure et Loire.

- Bot François Louis né à Villefranche de Lauragais

le 21.02.1848.

Une famille de colons

raconte les événements de Tizi-Ouzou

Fils d'Augustin Thibaut, Edouard, Auguste, Hippolyte Thibaut

a servi en Algérie comme capitaine. Séduit par la beauté

du pays il y revient en 1849 avec son épouse, née Rose Mazet

et sa fille Marie âgée de six mois. La traversée de

la Méditerranée effectuée en voilier, ils débarquent

à Alger. Ils parcourent à cheval les cent quatre kilomètres

qui séparent Alger de Tizi- Ouzou, où ils ne trouvent qu'un

douar accroché au flanc du djebel Belloua. La forêt est toute

proche. Les incursions de bêtes sauvages sont nombreuses. Une panthère

attirée par l'odeur d'un jambon qui séchait sur une fenêtre

est mise en fuite par Rose Thibaut. Edouard Thibaut, attendra jusqu'en

juillet 1858, pour voir son nom figurer sur un état nominatif des

colons susceptibles de recevoir un lot de culture de 4 hectares. Il devra

encore attendre jusqu'au 14 septembre 1859 pour que son nom soit porté

sur l'état de lotissement dressé par M. Tharaud, chef du

service topographique.

Il obtient enfin :

- un lot à bâtir n° 35 de 6 ares 15 centiares,

- un lot de culture n° 37 de 4 ha 99 ares 60 centiares,

soit au total : 5 hectares 5 ares 75 centiares.

Le lot à bâtir est situé à l'entrée

de Tizi, près de la porte d'Alger. Le lot de culture n° 37

est desservi par le chemin dit " du camp " et par une

autre voie désignée sur la carte par " triq Bourkar

".

Pendant plus de dix ans Edouard Thibaut exercera le métier de boulanger

épicier.

Née en 1896, madame Gilberte Molinart a rédigé en

1988, un témoignage sur l'insurrection de 1871, inspiré

par les récits recueillis au cours des conversations de ses ancêtres

et de leurs amis,premiers colons de Tizi- Ouzou.

A la tombée d'un jour d'avril, sa grand-mère, Mme Marie

Lefèvre, fille d'Edouard et de Rose Thibaut, voit arriver furtivement

un Kabyle qu'elle avait jadis soigné : " Madame, il va

y avoir la révolte, monte vite te réfugier au fort, soussem

! (tais-toi ! ) ". Là, elle retrouva la population européenne.

Les familles s'y installèrent comme elles purent. Toute la nuit,

les incendies illuminaient le ciel, les bruits de la révolte arrivaient

aux oreilles des réfugiés. Son mari, Constant Lefèvre,

officier des Eaux et Forêts en tournée dans les cantonnements

de la circonscription ne pourra la rejoindre que le lendemain. Il est

indemne, mais tous les gardes des environs de Tizi-Ouzou ont été

massacrés. A son arrivée les assiégés lui

annoncent l'incendie de sa maison ;

Qu'importe, répondit-il en riant, j'ai la clef dans la

poche. Le siège dura longtemps. Beaucoup de défenseurs

devaient y laisser la vie. Parmi les blessés, Marie Lefèvre

et sa soeur Constance. Les vivres s'épuisaient, l'eau surtout fut

rationnée, les chevaux et les mulets manquaient de nourriture.

" Les jours passaient et les secours n'arrivaient pas. Le désespoir

gagnait les assiégés, les rations étaient réduites

au minimum, puis à rien ".

Il fut décidé à l'unanimité d'attendre un

jour encore et, si les secours n'arrivaient pas, de faire sauter le fort

avec ses occupants. Ils y vivaient depuis quarante jours.

Le guet était effectué sur les remparts. Le 12 mai 1871,

le jour baissait, le guetteur en faction aperçut, à l'horizon

un nuage de poussière. Un mirage pensa-t-il ! dû à

ma grande fatigue. Le nuage avançait rapidement. Bientôt

des coups de feu, des cris. Un important renfort arrivait d'Alger. La

délivrance avec ! Tous les assiégés, maintenant rassurés,

se portèrent aux remparts, aux meurtrières. Quelle joie

délirante, des embrassades des pleurs !

La paix retrouvée, chacun regagna sa maison plus ou moins endommagée

ou complètement détruite, les magasins pillés, dévastés.

Très longtemps après on retrouvait dans les douars, des

objets ménagers disparus durant la révolte. En dépit

des souffrances endurées durant le blocus, la confiance revint

; blessée lors du siège, Mme Marie Lefèvre met au

monde en 1873, une fille prénommée Rose. Chaque année,

à Tizi-Ouzou, on commémorait les journées des 11

et 12 mai. Réunie autour des drapeaux des associations de vétérans,

la population se rassemblait au cimetière, devant le cénotaphe,

dressé au fond de l'allée centrale, puis à l'église

où, durant la messe, étaient cités les noms des victimes

associés à ceux du commandant Boyer de Rebeval et du lieutenant

Pierre Versini, leurs frères d'armes morts en 1857. En évoquant

le souvenir de ce siège de Tizi-Ouzou, on songe à la somme

de privations, de souffrances, de ruines et de désespoirs de ceux

qui reposent dans ce cimetière.

La protection de Bou-Khalfa

|

Jusqu'aux environs de 1890, la sécurité

des populations demeure une des principales préoccupations des

autorités tant civiles que militaires. Par lettre du 30 janvier

1889, adressée au préfet d'Alger, M. Vitalis sous-préfet

déclare :

" En raison de son territoire très réduit et du

petit nombre de ses habittants, il est regrettable que le hameau de Bou-Khalta

ne puisse poursuivre son agrandissement. Comme le dit M. le maire, ce

centre se trouve dans des conditions toutes spéciales puisqu'au

point de vue de la colonisation, il dépend exclusivement de la

société de protection des Alsaciens-Lorrains.

y a donc lieu de ne se préoccuper que de ses moyens de défense,

qui devront consister d'après la lettre ci- jointe de M. le maire

de Tizi-Ouzou en un réduit défensif édifié

sur le plaeau qui domine le village et entourera l'église ".

Cette lettre du sous-préfet, entraîne aussitôt une

réponse négative rédigée le 12 mars 1889 par

M. Dandrade du troisième bureau du Gouvernement Général.

" Tizi-Ouzou-Bou-Khalfa, ne doit pas être considéré

comme un centre qui périclite, sa population augmente au contraire

de jour en jour, dans des proportions très sensibles. Quant à

la construction d'une redoute défensive à Bou-Khalfa, préconisée

par le maire, elle ne me parait pas plus justifiée qu'à

vous.

Ce centre n'est situé qu'à une faible distance de Tizi-Ouzou,

où il existe un fort et une garnison et où les colons de

tous les environs, trouveront un abri sûr en cas de danger.

D'ailleurs le centre de Bou-Khalfa est entièrement dominé

par le Belloua, la défense de ce village serait dès lors

très difficile à organiser. En cas d'insurrection, les habitants

de ce centre auront tout avantage à se replier sur Tizi- Ouzou

".

Etat de population au

14 décembre 1888

|

Centres

|

Nombre de feux

|

Population

|

Travaux à effectuer

|

|

Tizi-Ouzou Bou-Khalfa

|

408

|

1322

|

Pas de travaux

|

|

Bou-Khalfa-Guynemer

|

48

|

125

|

Réduit défensif à

construire

|

Coût du réduit défensif à construire

autour de l'église de Bou-Khalfa : 14 000 francs

Bou-Khalfa-Guynemer

|

Non loin du Sebaou, serpentant

à ses pieds

Comme une nymphe en pleurs qui laisserait sur l'onde,

Flotter en vagues d'or, sa chevelure blonde,

De la plaine de Bou-Khalfa à Fort-National,

Qui brille chaque nuit comme un lointain fanal.

Docteur Ferdinand Huchard Ancien maire de Tizi-Ouzou.

|

. .

Rattaché à la commune de Tizi-

Ouzou, ce hameau est situé dans la vallée du Sebaou, en

contrebas du djebel Belloua, après Mirabeau et à quatre

kilomètres du centre.

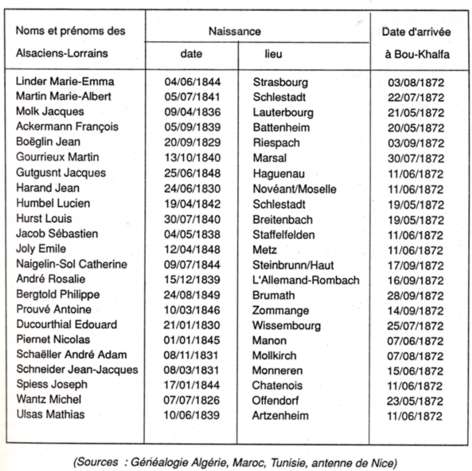

C'est sur la concession de M. Jean Dolfuss de Mulhouse, que s'installent

vers 1871, neuf familles d'Alsaciens-Lorrains. En raison des redoutables

difficultés qu'elles rencontrent sur des terrains marécageux,

M. Dolfuss confie à la Société de protection des

Alsaciens-L.orrains le soin d'implanter de nouveaux concession naires.

La société a construit vingt et une maisons.

Vingt-cinq familles tentèrent successivement de s'y installer .

Parmi les derniers Alsaciens- Lorrains installés à Bou-Khalfa,

relevons l'acte passé le 28 juillet 1884, devant Me Brice, notaire

à Alger. Par cet acte la Société de protection des

Alsaciens-Lorrains demeurés français, accorde des concessions

à :

- Abraham Adam et à Eve Huckeltubler, son épouse.

- Antoine Koehl et à ses enfants.

En mémoire des

habitants de Bou-Khalfa

Malgré les considérables difficultés

du terrain, les colons parvinrent à assécher les marécages.

Cependant décimés par les fièvres, nombreux seront

ceux, qui dès le remboursement de leurs dettes revendront leur

lot. Vers 1886, il ne restait plus à Bou-Khalfa que quatre familles

d'Alsaciens-Lorrains. En 1901, toujours rattaché à Tizi-Ouzou,

le village est administré par M. Hygonnet, adjoint conseiller municipal.

Le crieur public est M. Rooz, le garde champêtre, M. Brossard.

Bou-Khalfa possède un café-restaurant tenu par M. Vix et

quelques agriculteurs et viticulteurs ; Mme Vve Bertrand, Mme Vve Houtmann,

MM. Hurtiger, Hygonnet, Kieffer, Kuntz, Lemoine, Martin, Salzmann, Vix.

Par décret du 28 janvier 1917, le nom de Guynemer, sera associé

au nom arabe de Bou-Khalfa. Chassés de leurs villages parce qu'ils

voulaient demeurer français, ces Alsaciens- Lorrains ont usé

leurs forces dans les méandres du Sébaou. Plus personne

aujourd'hui ne se souvient d'eux.

Aussi, afin de rappeler leur souvenir, emprunterons-nous au Dr Ferdinand

Huchard, maire de Tizi-Ouzou quelques alexandrins. En effet dès

1908, ce magistrat municipal leur ménageait sur le mode plaisant

et spirituel une petite place à côté de tous ceux

qui ont fait cette Kabylie.

|

Non loin de Mirabeau, de Camp

du Maréchal,

Où l'on entend la nuit, plus qu'ailleurs le chacal,

Siffler ses sons aigus en courant sur les routes,

Où l'attire dit-on le fumet des choucroutes ".

|

Par la suite, la Kabylie et Tizi- Ouzou,

sortent de la rebellion. La ville met un terme à son isolement.

Elle va prendre son essor.

La Kabylie sans perdre son âme et sa personnalité, sans abandonner

sa langue le "tamerghiz " ou " tamazirt " ou encore

"tamazigh " ses assemblées de sages, ses djemaâ

", s'engage à fond sur la voie de la modernisation et de l'ouverture

culturelle et économique. Profondément attachés à

leurs montagnes, les Kabyles considèrent qu'après l'affrontement,

ils peuvent désormais travailler leurs terres et nouer des relations

d'affaires avec les commerçants et artisans installés entre

bordj et douar. Mettant à profit l'enseignement du français,

un tissu d'échanges s'instaure dans l'intérêt commun.

Les Kabyles adoptent et maîtrisent aisément notre langue,

ils trouvent à cette époque dans notre alphabet l'écriture

qu'ils n'ont pas dans le " tamerghiz" leur idiome berbère.

(à suivre) Edgar SCOTTI

note du site : pas de suite. Je n'ai

pas le n° suivant.

Références bibliographiques

L. Mélia, La ville blanche Alger et

son département, Paris Typographie Plon, 8, rue Garancière,

1939.

A. Ibazizen, Le pont de Bereq'Mouch, 1979 La table ronde.

Les archives d'outre-mer Aix -en-Provence.

Le petit Kabyle, publication hebdomadaire, fondée en 1885.

Le récit de l'insurrection de 1871, par Mme Gilberte Molinard.

Le livre d'or du Centenaire de l'Algérie, confié par M.

Courtin.

La documentation et les conseils de M. T. Bignand.

Le recensement du 31 octobre 1948.

L'oeuvre agricole française en Algérie, 1830-1962, 430 pages,ouvrage

rédigé par les anciens élèves des écoles

d'agriculture d'Algérie, éditions de l'Atlanthrope, Versailles

1990.

Généalogie, Algérie, Maroc, Tunisie, antenne de Nice

pour la liste des Alsaciens-Lorrains demeurés français,

établis à Boukhalfa.

La documentation et les souvenirs de M. Louis Salcédo. La documentation

et les souvenirs de M. Louis Hassen. La documentation et les souvenirs

de M. Jean Chabrol. Les conseils du Docteur Raymond Féry.

La documentation de M. Martial Pons.

Iconographie

Cartes postales de la collection du Dr Georges Duboucher.

Cartes postales de la collection de l'auteur.

Cartes postales de la collection de M. Paul Teisseire.

Cartes postales de la collection de M. Francis Curtes.

Edgar Scotti, prépare actuellement un texte sur Bizerte et son

lac, des Phéniciens à nos jours. Il serait particulièrement

intéressé par des témoignages sur des personnages

ou des événements importants survenus à Bizerte et

sa région durant la période de 1881 à 1954. Prière

de ne pas envoyer de documents originaux, mais des photocopies ou des

copies de photos, cartes ou cartes postales. Les noms des collectionneurs

ou des détenteurs de ces documents figureront, dans les références

bibliographiques.

|