La poterie modelée

d'Afrique du Nord dite poterie " kabyle " (troisième

partie)

(note du site : je n'ai pas inséré

toutes les illustrations. Voir PDF)

4 - Éléments

de base du décor (diverses régions d'Algérie)

Puisqu'avec les akoufi, nous venons d'évoquer le décor,

abordons celui de la poterie modelée proprement dite. Il en constitue

un élément très important, parachevant l'aspect

artistique de cette confection qui, hors son usage, accrochée

au mur de la maison, joue en effet un rôle décoratif. On

a vu que le décor n'affecte pas toutes les poteries, mais beaucoup

en arborent et souvent de forts savants. Il n'est pas question ici des

décors en relief dont on se souvient qu'ils sont faits sur poterie

encore humide, que ce soit ceux des akoufi que l'on vient de voir ou

ceux de certaines pièces de feu, kanoun, marmites ou enfin ceux

habituellement pratiqués dans certaines régions (Aurès,

diverses zones tunisiennes). Il s'agit ici des motifs peints avant cuisson

lorsque les colorants utilisés sont d'origine minérale,

ou après cuisson lorsqu'ils sont extraits de végétaux.

Ces motifs sont non figuratifs; quelqu'en soit la variété

infinie, ils ont essentiellement pour base la ligne droite et le triangle.

Il est possible que les instruments utilisés ne soient pas très

adaptés à la réalisation de motifs curvilignes.

Mais l'exécution de motifs rigoureusement rectilignes sur des

surfaces le plus souvent courbes, demande une très haute dextérité.

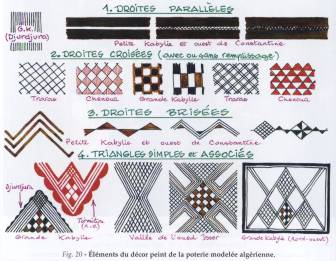

Fig.20.-Éléments du décor peint de la poterie

modelée algérienne

|

Sans chercher à répertorier

et à classer la grande variété des motifs, on peut

en donner ici des repaires (note du

site :ou repères?) puisés dans les différentes

régions d'Algérie, chacune d'elles ayant ses registres

(fig. 20):

- La droite isolée est rare mais fréquente est

l'association de droites parallèles servant souvent à

séparer des champs: ce sont de nombreuses parallèles fines,

généralement verticales, formant faisceau (Djurdjura,

zone centrale de Grande Kabylie...), ou deux ou trois parallèles

horizontales très épaisses pouvant renfermer entre elles

une arête de poisson ou une sinusoïde (Petite Kabylie, ouest

de Constantine); dans les régions comportant un décor

à faisceaux de droites fines, ceux-ci peuvent apparaître

ailleurs notamment pour border des triangles.

- Les droites croisées résultent du croisement

entre deux ou trois faisceaux de fines parallèles. Le double

réseau forme, selon le cas, des losanges, des carrés ou

des rectangles pouvant subir (Chenoua, Grande Kabylie...) ou non (Monts

des Traras) un remplissage en damier; il peut être constitué

de lignes doubles (Traras). Le triple réseau forme des triangles

pouvant être agrémentés d'un remplissage (Chenoua).

- La droite brisée simple, mais le plus souvent double

ou triple, forme des zigzags comportant éventuellement des remplissages

divers pouvant conduire à différents types de chaînages

(Petite Kabylie et ouest de Constantine).

- Le triangle peut renfermer un décor de lignes et de

réseaux plus ou moins complexes (Grande Kabylie). Plusieurs triangles

peuvent s'assembler pour former sabliers (Oued Isser), croix

de Malte (Oued Isser), losanges (Grande Kabylie), décorés

des différents dispositifs précédents. On en arrive

à des figures très complexes comportant l'arsenal de toutes

ces possibilités, terme de cette composition géométrique

linéaire.

Ainsi la courbe est inconnue si ce n'est dans quelques régions,

mais juste pour former des festons à la périphérie

des figures. Même à l'intérieur des plats, le cercle

central lié à la forme même de la pièce,

est rare. Ceci est vrai en Algérie. En revanche, les choses sont

différentes avec certaines poteries de Tunisie et surtout du

Rif et du Zehroun marocains, dont le décor peut comporter de

véritables cercles et des courbes légères (fig.

28).

Mais qu'il soit rigoureusement rectiligne ou pas, le décor des

poteries modelées apparaît à première vue

strictement non figuratif, mais à première vue seulement,

car parfois des végétaux, des animaux et même des

personnages peuvent discrètement l'agrémenter. Ils constituent

ce que Gobert appelle les " remarques " ou les "

fantaisies marginales " et que je préfère

dénommer les ajouts figuratifs; il est ainsi précisé

qu'il s'agit bien de motifs figuratifs, s'opposant à l'ensemble

du style et s'ajoutant généralement au décor.

Dans ma collection comprenant plus d'une centaine de pièces,

quelques- unes comportent ces ajouts. Ainsi une jarre de Petite Kabylie

porte à son col et en quatre exemplaires, une tige munie de sept

feuilles (fig. 21). Un plat du nord-est marocain est particulièrement

intéressant car, outre quatre palmes de facture rudimentaire,

un motif sans doute symbolique répété onze fois

et un petit cœur, on découvre un chameau et deux groupes

de personnages (fig. 22). On peut même préciser qu'il s'agit

d'un dromadaire femelle; l'un des groupes est constitué de deux

femmes se tenant par la main; dans l'autre, i] s'agit d'une femme et

d'une fillette. Mais il est important d'observer qu'animal et personnages

obéissent totalement, là encore, à la triangularisation.

Un pichet de même origine comporte des astres et peut-être

des figures symboliques. Tous ces motifs figuratifs n'ont rien de moderne;

ils accompagnent le décor rectiligne depuis toujours, c'est-à-dire

depuis des millénaires, comme le montrent les poteries nord-africaines

protohistoriques portant un décor tout à fait analogue.

Dans cette même collection, deux poteries de l'Oued Isser présentent,

au niveau du col, plusieurs main dites mains de Fatma par le Européens,

en fait la khamsa. Si h représentation de la main est assez exceptionnelle

dans le décor de h céramique modelée, elle est

par ailleurs très largement répandu( dans toute l'Afrique

du Nord comme symbole de protection. Le cinq doigts de la main, ou seulement

l'index et le pouce, dirigés contre un regard qui se pourrait

maléfique parce que porté par un éventuel envieux,

conjure le sort qui pourrai en résulter; c'est le geste accompagnant

la célèbre sentence : " Khamsi fi'aînick

" (" cinq dans ton oeil ") L'empreinte de la main

protectrice au-dessus de la porte d'entrée de la

maison, est une pratique courante. On rencontre la khamsa en bien d'autres

circonstances (bijoux, suspensions des grands lustres marocains...).

Si dans ce dernier cas, comme pour l'empreinte à l'entrée

des demeures, les doigts sont dirigés vers le haut, dans les

bijoux, la position est inversée (fig. 23). C'est le cas aussi

pour une poterie de Kabylie maritime décrite par Roubet (fig.

24): les mains y sont rassemblées en collier fixé à

la base du col et retombant sur la panse, tout comme une parure fixée

au cou de la jeune fille et retombant sur sa poitrine; l'auteur y voit,

à juste titre, une manifestation d'anthropomorphisme entourant

ces poteries, comme on en verra d'autres. La khamsa n'a pas de signification

particulièrement islamique. C'est un symbole des plus anciens

autour de la Méditerranée, qui apparaît sur certaines

stèles puniques, aussi bien à Constantine qu'à

Carthage, comme

aussi d'ailleurs et beaucoup plus fréquemment, le croissant inversé.

Encore bien plus en arrière dans le temps et dans de nombreux

pays, que de fois la main est-elle représentée, le plus

souvent en réserve, dans l'art pariétal de la Préhistoire

!

Ainsi finalement, le décor non figuratif et rectilinéaire

des poteries modelées de l'Afrique du Nord peut-il admettre très

régionalement la courbe et çà et là des

ajouts figuratifs. Mais on l'a dit, chaque région a son style,

confirmant les paroles de cette Kabyle : " Nos poteries sont comme

nous des villageoises.

Comme nos vêtements, leur décor permet d'identifier leur

origine ".

5 - Styles régionaux

Nous en arrivons donc aux styles régionaux.

Ils sont très nombreux et il n'est pas question de les passer

ici tous en revue. Dans toute la zone de production, le Maroc sera examiné

rapidement: Zehroun, Rif et trouée de Taza. Pour l'Algérie

nous nous limiterons, d'ouest en est, aux monts des Traras, à

une des zones de la vaste plaine du Chélif, au massif du Chenoua,

à la plupart des zones de la Grande Kabylie, à la vallée

de la Soummam, à la Petite Kabylie et l'ouest de Constantine

pour terminer par l'Aurès. La Tunisie ne sera pas traitée.

Maroc

Au Maroc, comme dans le reste de l'Afrique du Nord, la poterie modelée

n'est confectionnée que dans le nord. Généralement

destinée à la vente, elle n'est donc pas saisonnière.

Une caractéristique générale est l'absence de vernis.

- L'extrême nord du Rif, entre Chechaouen

et Tétouan, abrite la tribu des Bini Saïd; elle confectionne

une poterie sans engobe, sans décoration et sans vernis, remarquable

par la teinte rouge de sa terre (fig. 25).

Pour le reste, Delpy distingue trois grandes zones quant au style des

poteries du nord du Maroc. Je leur ai donné les appellations

qui suivent (fig. 26).

- La zone sud-rifaine s'étire du

nord- ouest au sud-est. Elle est partagée entre une dizaine de

tribus dont les poteries sont enduites d'un engobe clair sur lequel

est peint un décor minéral à deux teintes: brun

foncé presque noir et rouge orangé. La teinte de l'engobe

varie selon les tribus (fig. 27). Celui utilisé par les Bini

Derkoul est assez gris, celui des Bini Mesguilda est plus blanc, moins

cependant que celui des Tsoul. Assez simple, le décor orne des

poteries de diverses natures dont certaines dénotent une nette

influence, pour ne pas dire contamination, européenne ou au moins

citadine. Les styles sont bien différents selon les tribus.

- Le nord-est du Rif et le Zehroun sont

séparés entre eux de quelque 200 km et se situent de part

et d'autre de la zone précédente; mais ethnographiquement

ils sont très voisins; c'est que les tribus du Zehroun sont,

pour la plupart, des Bini Ouriaghel et des Bini Touzin du nord-est du

Rif, installés dans cette région par le sultan Muhammad

Bin 'Abd al-Rahmân (1859-1879). Chez ces sept ou huit tribus,

la poterie est sans engobe, donc décorée à même

la terre et très finement, seulement en brun généralement

végétal, parfois minéral (fig. 28).

C'est de ces deux zones que viennent ces pots à lait très

particuliers, aussi bien pour la forme, avec leur ouverture à

cornes, que pour le décor faisant intervenir la courbe, comme

on l'a vu. Nombre d'entre eux comportent un motif curieux interprété

par certains comme une barque, par d'autres, comme la survivance du

signe de Tanit (la déesse carthaginoise).

- La trouée de Taza, dépression

en croissant, s'étend de l'ouest de Taza à Berkane. Elle

comporte six ou sept tribus. Les Ghiata confectionnent des poteries

rouges et bien cuites, décorées en brun de motifs simples

: plats à cuire le pain, marmites, kanouns, jarres arrondies.

Les grandes jarres de la tribu des Hayaïna sont très particulières,

démesurément pansues sur un seul diamètre, à

deux anses et long col (fig. 29); tant qu'elles sont poreuses, elles

servent à transporter l'eau, puis le calcaire faisant son effet,

elles sont utilisées comme barattes.

Fig.28.-Poteries du nord-est du Rif (tribu des Bini Ouriaghed;

h= 14 à 20 cm).

|

Le vocabulaire des potières du nord

marocain pour désigner les différents motifs de leurs

poteries est comme ailleurs, très imagé : l'oiseau de

nuit, les yeux du hibou, le peigne, les tatouages rifains, le tordu,

le noyau d'olive, le damier, les graines de courge, les petites tiges,

le corbeau...

Extrême ouest

algérien: les monts des Traras

À l'extrême ouest algérien, entre Tlemcen et mer,

les monts des Traras avec leurs ravins profonds et leurs cimes érodées

à l'allure tourmentée, culminent à 1 100 mètres

(fig. 25). Par de nombreux aspects, ils s'apparentent à la Grande

Kabylie. Blottie dans ces monts, au creux d'un long versant face à

la mer au nord, Nedroma, lieu de villégiature des anciens souverains

de Tlemcen. C'est là que naquit 'Abd al-Muinîn fils d'un

potier, fondateur en 1147 de la dynastie des Almohades. Après

avoir définitivement réduit les Almoravides, il se livra

sur ceux de ses propres guerriers à la fidélité

douteuse, à ce qui est resté sous le nom de la "

journée du tri "; ceux qui ne furent pas exécutés

furent déportés, notamment dans cette région où

les noms actuels de tribus indiquent leurs origines, en particulier

de Fès, de Meknès et du Rif. Aussi la poterie des monts

des Traras, confectionnée surtout par la tribu des Bini Msirda,

se rattache-t-elle fortement à celle du Rif et diffère

nettement de toutes celles d'Algérie, en particulier par l'absence

d'engobe, par le décor strictement linéaire ignorant le

triangle et par l'utilisation des seuls colorants végétaux;

le dégraissant est du sable. Les pichets sont caractéristiques

par leurs formes rondes et pansues et la présence d'un ergot

sur l'anse, sorte de poucier (fig. 30). Souvent quelques larges traits

verticaux régulièrement espacés et éventuellement

ondulés, sont tracés au rouge minéral, colorant

rare ici car provenant du Rif. Le décor en noir est réalisé

à partir de broyat de lentisque. Les motifs s'inscrivent dans

de grands quadrilatères définis par des doubles lignes

maîtresses verticales et horizontales. Ces fenêtres sont

occupées par un entier remplissage de motifs uniquement rectilignes

en quadrillage régulier simple ou double, toujours obliques par

rapport aux marges et caractéristiques de ce style. Assez haut,

une frise horizontale peut interrompre la monotonie : arêtes de

poisson, damier... Enfin généralement, une bande noire

orne le bord supérieur et parfois le bord inférieur du

pichet. Ce décor végétal fragile tend à

disparaître avec le temps, laissant alors son empreinte et le

décor rouge minéral en bandes verticales (fig. 30). Autre

différence avec la plupart des régions d'Algérie,

une partie de la production est vendue; certains villages se sont en

effet spécialisés dans ce commerce pour lequel il est

fait appel aux hommes, au moins pour le ramassage et la vente des pièces.

C'est peut-être ce débouché commercial à

vocation d'entreprise artisanale qui explique pour ces poteries exportées

actuellement vers l'Europe, une simplification dans la confection, marquée

par l'absence du tracé en rouge avant cuisson et l'impression

d'inachevé du décor qui, à la base de pièce,

n'est pas cerné horizontalement. De plus, ces pièces commerciales

présentent un piédouche qui fait entorse à la tradition

des poteries modelées nord- africaines qui, sauf les exceptions

citées, sont, comme on l'a dit, à fond plat.

Plaine du Chélif:

région d'Inkerman

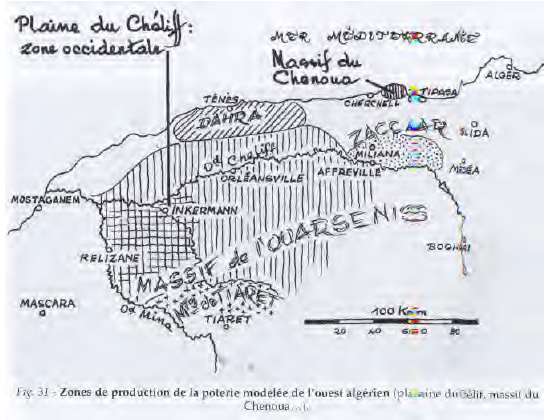

Le Chélif détermine au long de son cours une zone très

vaste (fig. 31). Il prend sa source au sud de Boghari

puis se dirige vers le nord. Contournant le bord oriental

de l'Ouarsenis aux pentes de chênes verts et aux sommets de cèdres

séculaires, distrait dans son cours par le barrage du Ghrib,

il se heurte ensuite au Zaccar,

massif schisteux aux forêts de chênes et de pins, le longe

parallèlement à la côte qu'il ne peut rejoindre

qu'après avoir encore parcouru à son pied tout le Dahra

aux plates-formes de grès, à bosquets de thuyas, et enfin

abandonne la grande et brûlante plaine, en se jetant, peu avant

Mostaganem, à la mer. En fait la zone du Chélif s'étend

grossièrement de Médéa,

perchée dans ses vignobles, à Relizane aux innombrables

cigognes, en passant par Miliana,

Affreville et Orléansville. Mis à part la poterie de l'Ouarsenis

que je passerai ici sous silence, celle de la vaste région du

Chélif n'en répond pas moins à une certaine unité;

ainsi les pièces de la zone occidentale, celle de la région

d'Inkerman, l'actuel Oued Rhiou, entre Relizane et Orléansville

(Al Asnam) sont représentatives. Le profil des jattes est nettement

marqué par une rupture; pour les écuelles, elle est située

près du bord qui, ainsi, forme un méplat vers l'extérieur

(fig. 32); ces ruptures de profil sont généralement soulignées

par deux caractéristiques petits tétons entre eux diamétralement

opposés; ils sont formés de deux petites protubérances.

L'engobe blanc crème est disposé sur toute la surface,

intérieure et extérieure. Le décor intéresse

l'intérieur et l'extérieur au-dessus de la rupture de

profil soulignée par un large trait brun, un autre large trait

brun séparant intérieur et extérieur. En noir,

les motifs sont très simples : lignes formant triangles (remplis

ou non d'un hachurage ou d'un quadrillage lâche), zigzags... Le

vernis n'intéressa que la partie décorée.

Massif du Chenoua

Fig.31.-Zones de production de la poterie modelée de l'ouest

algérien (plaine du Chélif, massif du Chenoua,...)

|

À 80 km à l'ouest d'Alger,

juste à l'est de Cherchell

qui fut Caesare, capitale de la Maurétanie cœsarienne

sous Rome, le massif du Chenoua s'avance dans la mer (fig. 31). De sa

hauteur de plus de 900 m, la vue s'étend sur le Zaccar, le Dahra,

l'Ouarsenis, l'Atlas blidéen, le Sahel et la mer. À ses

pieds, Tipasa

qu'il a vu punique, puis romane; elle repose dans ses antiques monuments

de pierre dorée aujourd'hui enlacés par l'exubérante

flore méditerranéenne et parmi lesquels vagabondent de

sauvages sentiers de sable aux senteurs de lentisque et d'absinthe.

Le massif du Chenoua, bleu au loin dans sa végétation,

rouge par son grès quand on l'approche, abrite une population

berbérophone que l'activité urbaine, au temps de Rome,

n'a pas influencée. De nos jours encore, elle poursuit la confection

d'une poterie modelée de qualité, connue de quelques amateurs

fidèles qui venaient chaque année faire leur choix à

domicile. Je ne parle pas ici de la production accessoire pour la vente

aux touristes, vue précédemment. Les formes des poteries

traditionnelles du Chenoua sont nombreuses, ne dégageant pas

de caractères propres permettant de définir les poteries

du massif. En revanche, le décor est très caractéristique,

d'importance variable selon les différents types de poteries.

Les grosses pièces non décorées (plats à

laver le linge, à cuire le pain, marmites, jattes et kanoun),

présentent la rutilance du massif qui les a vues naître

(fig. 33).

Pour les cruches à rafraîchir l'eau, la décoration

est généralement limitée au tiers supérieur,

tandis qu'elle ne concerne qu'une petite zone pour les jattes. Mais

elle affecte toute la surface intérieure et les bords des plats

à servir les mets (fig. 34). Le décor rouge du Chenoua

est caractéristique. Très particulier et très fin,

il est appliqué sur une surface passée à l'engobe

blanc. Seuls les cernes délimitant les motifs sont bruns. Ils

déterminent d'abord des plages triangulaires et quadrangulaires,

parfois des bandes, dans lesquelles ils forment ensuite un réseau

en quadrillage auquel peut s'ajouter une série supplémentaire

de lignes obliques; on obtient alors des petits carrés ou des

petits losanges ou, le plus souvent, des petits triangles, le tout disposé

de façons diverses selon les pièces. Alternativement peints

en rouge, ils forment des sortes de damiers toujours à petite

échelle; le remplissage en rouge est en plein ou en lignes parallèles

d'une grande finesse. Les plats sont décorés intérieurement,

généralement de la façon suivante, de l'extérieur

à l'intérieur: en brun, lignes brisées ou zigzag

sur le marli, bande rouge, espace, décor proprement dit.

Tout cela est souvent fait avec grand soin, de sorte que les petits

éléments méticuleusement tracés, sont tous

identiques. Un vernis léger recouvre généralement

le tout. Finalement, un décor tout à fait spécifique,

assez constant, rouge, très fin, très régulier

et pour toutes ces raisons réunies, très reconnaissable.

(À suivre)

Jean Couranjou

(Photos et dessins de l'auteur)

* Voir l'algérianiste

n° 96 et 97.